Ainome comble les lacunes grâce aux données

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd’hui!

Articles connexes

Related Articles

La jeune pousse technologique de la fondatrice Taryn Ellens est née d’une confluence d’observations au niveau des systèmes, d’un savoir expérientiel passé et présent, et de lacunes persistantes qui n’étaient pas comblées, en particulier dans les collectivités des Premières Nations au Yukon.

Ainome, dont le nom signifie « je me connais », est un organisme de Whitehorse spécialisé dans le bien-être mental. Il soutient les collectivités négligées grâce à « un effort soutenu pour réimaginer la façon dont la technologie peut refléter les réalités vécues dans les collectivités mal desservies », explique Mme Ellens, qui est également chercheuse doctorante en neurosciences à l’Université de l’Alberta.

En 2022, Mme Ellens travaillait à titre de conseillère clinique pour les jeunes lorsqu’elle a réalisé que des outils d’intelligence artificielle pouvaient aider à cerner les lacunes dans son domaine et les problèmes liés à l’accès aux soins. Plus elle examinait les données, plus elle constatait que les approches occidentales traditionnelles en matière de santé mentale ne fonctionnaient pas dans de nombreuses collectivités autochtones.

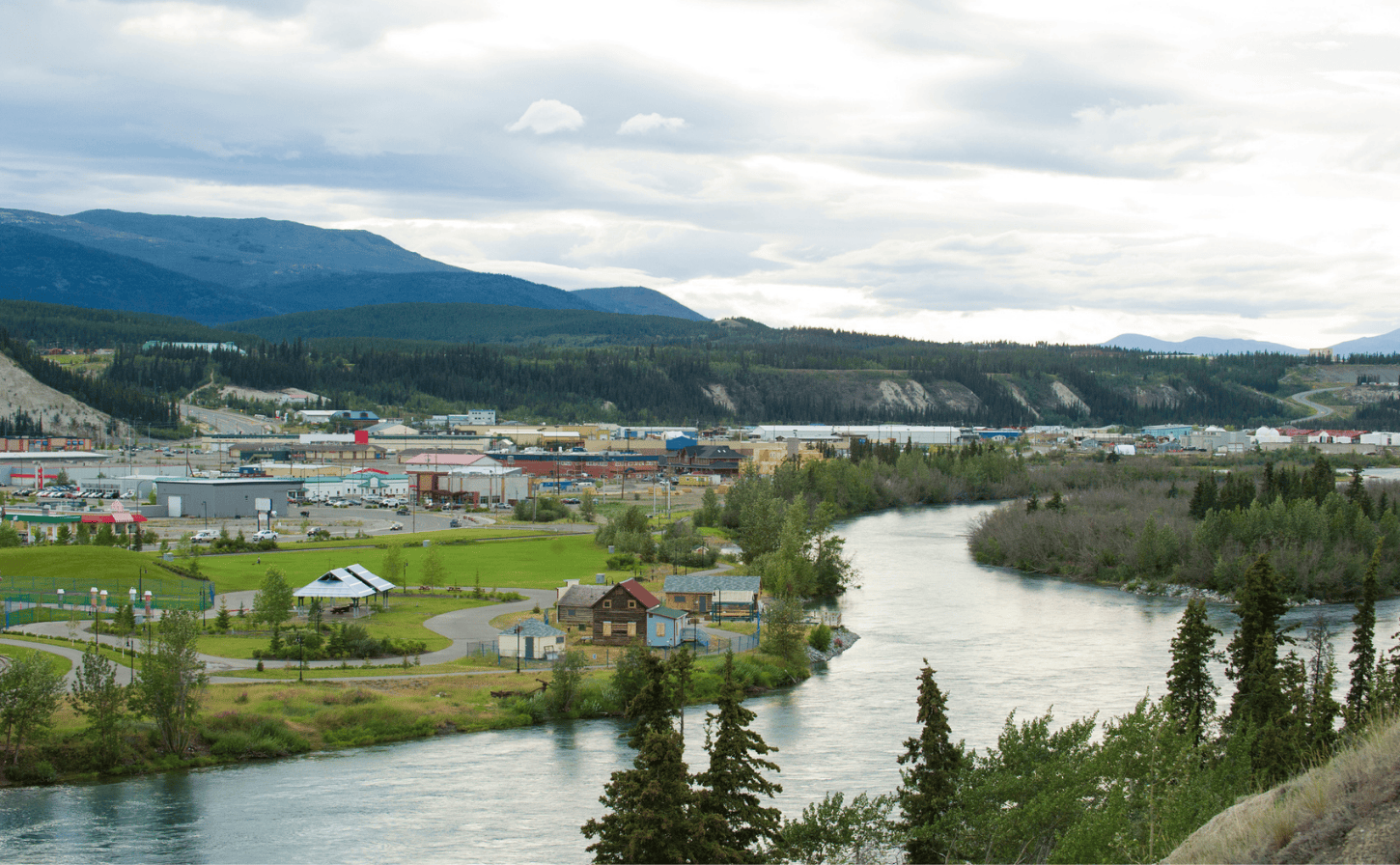

Whitehorse, le long du fleuve Yukon. Photo : AscentXmedia.

Couvrir la distance

« Dans ces collectivités isolées, le manque d’accès aux services de santé est aggravé par le fardeau émotionnel de leur isolement géographique », a écrit Mme Ellens à la fin de l’année 2024 dans Yukon News. « La plupart de ces régions sont situées loin des centres urbains, où les soins de santé mentale sont généralement regroupés. Le fardeau financier et émotionnel des déplacements empêche de nombreuses personnes d’accéder aux soins dont elles ont besoin. »

La géographie fait partie du problème. « Les traumatismes historiques continuent d’avoir des répercussions profondes sur la santé mentale des membres des Premières Nations. Les pratiques coloniales, telles que les pensionnats et la suppression forcée des cultures autochtones, ont directement causé un traumatisme intergénérationnel. Ce traumatisme, combiné à la discrimination systémique et à la déconnexion forcée des terres traditionnelles, a engendré une crise de santé mentale que les services généraux n’ont souvent pas su traiter adéquatement. »

Assistance technique

Selon un rapport de l’Association canadienne pour la santé mentale datant de 2024, le Yukon a consacré à la santé mentale la plus grande part de son financement fédéral bilatéral pour la santé. L’investissement est conçu pour complémenter les stratégies de bien-être et de lutte contre l’usage de substances afin de remédier aux taux élevés d’automutilation et de décès. Selon Mme Ellens, ces investissements contribuent à stimuler l’activité locale.

Après avoir passé trois ans à examiner les lacunes en matière d’accès à la santé mentale pour les Premières Nations, Mme Ellens a commencé à concevoir un indice de santé mentale – une collection de données qui comprend de nombreux déterminants sociaux de la santé (les influences non thérapeutiques sur notre santé) et leurs liens avec l’accès aux mesures de soutien en matière de santé mentale. Par exemple, le logement est considéré comme un déterminant social de la santé. Si vous disposez d’un logement stable, vous êtes plus à même de vous occuper de votre santé mentale et d’accéder aux services que si vous n’avez pas de toit.

L’indice s’inscrit dans une vision plus large, celle d’un outil dynamique, appartenant à la collectivité, conçu pour mettre en évidence ce que les systèmes traditionnels pourraient omettre en ce qui concerne les indicateurs non thérapeutiques, ainsi que les indicateurs de bien-être et les pratiques culturelles, comme la présence d’Aînés et l’existence d’activités cérémonielles. Il s’agit moins de noter ou d’évaluer que de rendre visibles des schémas invisibles pour soutenir une stratégie autodéterminée.

Madame Ellens et son équipe mettent au point des modèles qui interprètent des ensembles de données anonymes superposées provenant d’outils de bien-être mental en ligne. En détectant des tendances subtiles, comme des indicateurs de détresse ou des changements précoces dans le bien-être, les modèles aident les décideurs à anticiper les tendances en matière de santé mentale, même dans des contextes où les données diagnostiques officielles sont limitées. L’objectif est de soutenir des réponses proactives, y compris des approches fondées sur la culture, telles que la guérison par les terres ancestrales, les contes traditionnels et les regroupements communautaires. Toutes les données demeurent entièrement anonymisées et sous la gouvernance des collectivités des Premières Nations.

En élargissant la définition du bien-être, Mme Ellens souhaite intégrer les systèmes de connaissance autochtone au domaine de la santé mentale. Pour ce faire, il faut notamment faire face aux lacunes de la thérapie par la conversation traditionnelle et mettre la technologie au service de résultats et d’approches de soins positifs, ce que les clients demandent.

« Au lieu d’un modèle basé sur les déficits, qui met l’accent sur ce qui ne va pas, la technologie peut être utilisée pour examiner les facteurs qui ont permis d’aboutir à un récit de réadaptation », explique-t-elle.

« Même un terme basique comme “rétablissement après un traumatisme” implique que lorsqu’on est “rétablit”, on n’est plus affecté par le traumatisme, mais ce n’est pas vrai », dit-elle, notant que le fait d’en parler peut s’avérer retraumatisant pour certains, mais bénéfique pour d’autres, selon le contexte. « Parfois, il s’agit plutôt de parler des réussites et d’expliquer comment la résilience se produit afin d’en tirer des enseignements », explique-t-elle. Pour tenir compte de cette approche, les outils d’Ainome proposent des questions visant à élaborer des options supplémentaires aux modalités thérapeutiques existantes.

Taryn Ellens a fondé Ainome – qui signifie « je me connais » – pour soutenir des stratégies autodéterminées en matière de santé mentale et de bien-être dans les collectivités autochtones. Photo: Manu Keggenhoff.

Nouvelles approches thérapeutiques

Un changement d’approche permet d’adopter et d’adapter la santé mentale au sein des collectivités autochtones. Un autre moyen consiste à améliorer l’accès aux ressources en ligne, ce qui peut faire la différence entre avoir ou ne pas avoir accès aux soins, en particulier dans les collectivités géographiquement isolées. Les services de consultation virtuelle ont beaucoup plu à Colbi Mike; c’est le premier endroit qu’elle a choisi lorsqu’elle cherchait un nouveau thérapeute.

Elle cherchait un moyen de faire le lien entre les enseignements culturels de son milieu autochtone et les approches classiques de la santé mentale. Cette jeune femme de 27 ans est originaire de la nation crie de Poundmaker, en Saskatchewan, et constitue la première génération de sa famille à avoir grandi en dehors du système des pensionnats. Elle siège au Conseil des jeunes de la Commission de la santé mentale du Canada, où elle donne son avis sur les obstacles à la santé mentale des mères et sur les effets de l’oppression sur les peuples autochtones.

« J’ai grandi avec des enseignements différents – aller voir les Aînés, faire des cérémonies, être avec la famille », dit Mme Mike. « Donc, quand j’ai commencé à voir un thérapeute très jeune, c’était comme une lutte interne, comme si je trahissais quelqu’un », dit-elle. En quête d’une approche qui réponde à ses besoins, elle a commencé à passer d’une thérapie en personne à une thérapie en ligne. Elle mentionne qu’il a fallu un peu de temps pour s’assurer que les services seraient couverts par son régime d’assurance maladie, et que les séances de prise de contact ont été un peu lentes. Cependant, une fois que tout s’est mis en place, Mme Mike a senti qu’elle avait trouvé son rythme de croisière avec sa praticienne actuelle.

« Nous avions beaucoup de choses à nous dire », dit-elle. « Je suis une personne qui s’informe et ma thérapeute est prête à partager son expérience personnelle avec la mienne, car elle a aussi des enfants. »

La thérapie en ligne offre de nouvelles possibilités, remarque-t-elle. « Dans le confort de ma maison, je suis capable de faire la cérémonie de purification par la fumée », dit-elle. « Le fait d’avoir un espace où je peux me purifier, avant et après la thérapie, a été déterminant pour moi. »

Les praticiens et les organisations qui souhaitent améliorer l’accès aux soins de santé mentale tiennent compte de la souveraineté des données, de la sécurité en ligne et des soins adaptés à la culture, tout en envisageant les innovations possibles, comme celles proposées par Ainome et d’autres jeunes entreprises qui accordent de l’importance à la culture et à la connexion.

C’est l’occasion de mieux se projeter dans l’avenir, explique Mme Ellens. « La société Ainome est née d’une frustration à l’égard des systèmes existants qui ne racontaient pas toute l’histoire du bien-être mental et de l’autodétermination autochtone, et de l’espoir que la technologie pourrait être utilisée de manière à guérir plutôt qu’à nuire. Notre travail consiste à cocréer des outils qui reflètent le savoir expérientiel passé et présent et les définitions de soins dirigées par la collectivité. »

Lecture complémentaire : Une démarche stratégique vers la santé mentale virtuelle

En savoir plus : Les systèmes doivent être à l’écoute des personnes qu’ils servent. Des chefs de file et des militants suscitent des changements politiques et réclament la prise en compte du savoir expérientiel et la sensibilité culturelle dans la prise de décisions.

Taryn Ellens fera une présentation au 10e congrès annuel de l’Electronic Mental Health Collaborative’s (eMHIC) à Toronto, du 19 au 21 novembre. Le thème de cette année est l’Équité mondiale en santé mentale : Des solutions numériques pour un monde interrelié. La liste complète des conférenciers est disponible ici (disponible en anglais seulement).

Dayanti Karunaratne exploite la ferme familiale dans l’Hawaï rural et s’intéresse de près à la souveraineté alimentaire. Elle s’intéresse également à la recherche et à la rédaction sur des sujets d’intérêt humain.