Tant de gens attendaient Max, mais seuls son père et moi avons pu le voir et le prendre dans nos bras. Sinon, Max n’a jamais existé. Ni pour son frère aîné, Henry, ni pour notre famille élargie et nos amis, et encore moins pour son petit frère, Simon, qui est venu plus tard. Pourtant, il avait bien existé. Max est né le 30 août 2014.

Il y a onze ans, Krista Beneš était une femme active, mère d’un enfant de deux ans en bonne santé. Elle menait une vie bien remplie. Sa seconde grossesse progressait exactement comme prévu jusqu’à ce que Krista remarque que le bébé bougeait moins.

Mon obstétricien-gynécologue a fait une échographie rapide. Nous avons vu le bébé bouger, ce qui m’a rassurée. Mais un peu plus tard cette semaine-là, quelque chose me tracassait encore. J’ai pris l’auto et je me suis rendue à l’Hôpital civique d’Ottawa pour en parler au médecin. Kris, mon mari, a proposé de m’accompagner, mais il travaillait alors que j’étais déjà en congé de maternité. Je lui ai dit que je l’appellerais dès que j’en saurais davantage.

Mais à l’échographie, nous n’entendions pas les battements cardiaques du bébé. Je suis tombée en état de choc. Comment tout ce que nous anticipions avec joie – un nouveau-né en bonne santé et toute la vie que nous aurions ensemble – pouvait-il nous être retiré aussi brutalement? Kris s’est précipité à mon chevet. On a provoqué mon accouchement et j’ai accouché en écoutant naître d’autres bébés, sachant que je n’entendrai jamais le premier cri de Max. L’accouchement a duré deux jours.

Nous avions passé des semaines à préparer la chambre de Max, à peindre un mur en bleu marine et en blanc, à choisir la décoration pour en faire un lieu accueillant et chaleureux. Tout était prêt pour l’accueillir à la maison. Mais Max est né sans vie, à 38 semaines.

Kris et moi l’avons tenu dans nos bras pendant ce qui nous a semblé n’être que quelques instants fugaces. L’hôpital avait collé un papillon sur la porte de notre chambre pour signaler ce qui s’était passé. Une photographe bénévole est venue nous voir. Comment pouvait-on songer à prendre des photos de mon bébé mort, me suis-je dit, stupéfaite. Mais maintenant, je chéris ces précieux portraits. Max était aimé. Il l’est toujours.

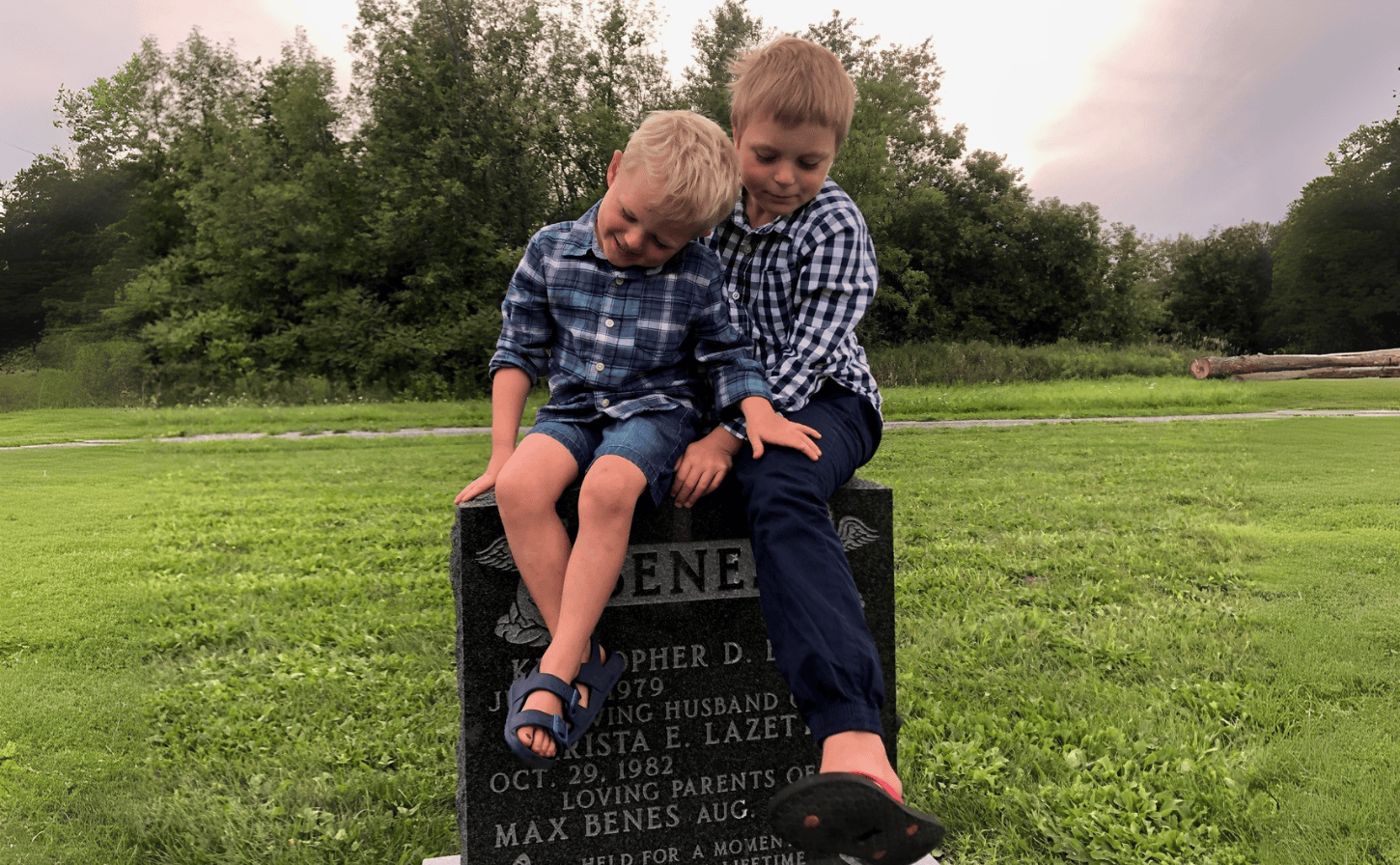

Les grands frères de Max, Simon et Henry, rendent hommage à Max.

Tout allait si vite. Nous planifiions l’arrivée d’un nouveau-né, et subitement, nous étions en train d’organiser ses funérailles. Kris et moi n’avions jamais réfléchi à l’endroit où nous voulions être enterrés. Mais là, il nous fallait décider pour Max. Nos croyances spirituelles ont été mises à rude épreuve, de manière incroyablement immédiate. Tout ce dont j’étais certaine, c’est que je ne pouvais pas laisser mon bébé tout seul.

Nous avons trouvé une place aux côtés des arrière-grands-parents de Max, dans un cimetière situé non loin de l’endroit où j’ai grandi. C’est un lieu familier, pas très loin de la maison. Avec le soutien de notre famille et de nos amis, nous avons réussi à surmonter cette épreuve. Pendant des semaines et des semaines, on nous a apporté des repas et des fleurs, on nous a offert des services de ménage, des tas de pensées positives et de vœux chaleureux.

Un réseau de soutien

Ma priorité était de guérir physiquement et de prendre soin de Henry. Pendant qu’il était à la garderie, je pleurais et je dormais. Quand il était à la maison, je me motivais pour jouer avec lui. Je ne voulais pas que sa maman soit complètement submergée par le chagrin et entourée d’un nuage noir.

Au bout d’environ six semaines, un groupe de soutien aux personnes endeuillées a été créé par le centre Roger Neilson House (aujourd’hui appelée Roger Neilson soins palliatifs pour enfants). Kris et moi nous y sommes inscrits ensemble. C’est là que nous avons appris qu’il était tout à fait sain de montrer des photos de Max et de parler de lui. Max pouvait faire partie de notre famille et de notre quotidien. Il était important de le comprendre.

Carol Openshaw, qui a co-animé le groupe de parents endeuillés, a remarqué que les familles dont les enfants étaient morts en bas âge ne revenaient parfois pas après la première séance. Elle s’est alors dit que ces parents – qui n’ont jamais eu l’occasion de connaître leur enfant – avaient peut-être de la difficulté à s’identifier à des parents qui, pendant des années, avaient vu grandir le leur. Le deuil non reconnu est une source incroyable de repli sur soi. Carol a donc lancé un programme de soutien par les pairs qui consiste à jumeler des personnes ayant vécu des choses semblables. C’est ainsi que j’ai rencontré Julia Winslow. Son fils, Carter, est venu au monde mort-né à 38 semaines, comme Max.

Vous ne pouvez pas imaginer combien il est réconfortant de pouvoir envoyer un texto disant « Je viens juste de passer devant le rayon des couches et maintenant je pleure » en sachant que le destinataire comprendra exactement ce que vous ressentez. Ça change tout. Encore aujourd’hui, Julia reste une pierre angulaire dans ma vie.

Quand Julia a quitté l’hôpital après la mortinaissance de Carter, on lui a remis une brochure sur la prévention du suicide. C’est tout. Le dépliant corroborait le fait qu’il est extrêmement douloureux de perdre un enfant. Mais il ne répondait en rien à ses besoins. Depuis 10 ans, Julia contribue à réduire cette pénurie de ressources. Elle travaille en effet auprès de ButterflyRun (la course Papillon), qui a pour mission de soutenir les familles d’Ottawa ayant vécu une perte pendant la grossesse ou les personnes qui souffrent d’infertilité. Ce mouvement a aidé des milliers de personnes, et la course Papillon s’est répandue ailleurs au Canada, notamment à Vancouver, Kelowna, Nanaimo et Whistler.

Grâce à ces efforts et à bien d’autres, un large éventail de ressources sont maintenant mises à la disposition des familles partout au Canada. Auparavant, la stigmatisation liée au deuil d’un enfant poussait les gens à se cacher. Maintenant, les gens se rassemblent pour trouver un apaisement et du réconfort.

Krista Beneš partage ses expériences personnelles pour aider les autres. Elle a récemment fait un virage professionnel important. En tant que responsable du dépistage prénatal au Registre et réseau des bons résultats dès la naissance (BORN) Ontario.

Précieux souvenirs

Quand, plus tard, je suis tombée enceinte de Simon, j’ai naturellement eu des inquiétudes. Outre les préoccupations d’ordre physique, je me demandais sans cesse si tout le monde allait oublier Max.

Un geste d’Henry m’a apaisée. Pour la première fois, il participait à la course Terry Fox, organisée chaque année à son école. Chaque élève était alors invité à dédier sa course à quelqu’un. La dédicace d’Henry disait ceci : « Terry a couru pour moi; moi, je cours pour Max ». J’étais si fière. La dédicace d’Henry prouvait que nous faisions sûrement quelque chose de bien en montrant à nos fils qu’ils ont le droit de se souvenir de leur frère.

D’autres se souviennent aussi de Max. Des proches me téléphonent ou m’envoient un message texte le jour de son anniversaire. C’est important. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais le fait que d’autres se souviennent encore me réconforte.

Chaque année, notre amour pour Max s’approfondit et son importance ne faiblit jamais au sein de notre famille. Au début de l’année, j’ai vu une offre d’emploi qui disait : « L’amélioration de la santé des femmes enceintes et de leurs bébés vous tient à cœur? »

J’ai ressenti un appel. Je travaillais à la Commission de la santé mentale du Canada depuis neuf ans et j’adorais mon travail, mais qui était le plus susceptible d’aider à comprendre comment on pouvait s’y prendre pour remplir cette mission qu’une personne ayant connu l’issue la plus terrible de toutes?

Maintenant, après avoir fait un important virage professionnel, je suis entourée d’une équipe incroyable, composée de personnes brillantes et passionnées qui travaillent toutes vers un but commun : que les débuts de la vie se déroulent sous les meilleurs hospices pour bénéficier d’une bonne santé tout au long de la vie. Quelle belle façon d’honorer l’héritage de Max.

Comme le disait Jessica Waite, auteure à succès et essayiste primée, qui écrit fréquemment sur le deuil – et l’espoir.

Ressources:

- Au Pregnancy and Infant Loss Support Centre (Centre de soutien aux parents ayant perdu un enfant pendant la grossesse ou en bas âge), l’équipe de praticiens est composée de parents endeuillés dont le vécu personnel les a amenés à exercer des activités de counseling et d’encadrement.

- Aditi Lovering, fondatrice de ce centre, explique que leur intention est d’aller à la rencontre des gens là où ils en sont : peu importe le temps écoulé depuis la perte, peu importe le stade de la grossesse, peu importe si la personne endeuillée n’est pas le parent qui a conçu l’enfant. Le Centre offre un soutien par les pairs, un soutien professionnel, des boîtes de réconfort et des ressources en ligne.

- Lesley Sabourin affirme que Roger Neilson Children’s Hospice reconnaît également que les grands-parents, les frères et sœurs et les membres de la famille élargie peuvent aussi avoir besoin d’un accompagnement pour faire leur deuil. Ils ont multiplié leurs services pour répondre à ces besoins et adressent de nombreux Ontariens au Réseau pour la grossesse et la perte infantile.

- Pour les parents endeuillés qui tentent encore de bâtir leur famille, Roger Neilson Children’s Hospice offre un programme appelé Soutien après la grossesse et recommande org pour les personnes qui n’ont pas directement accès au programme.

- L’établissement propose également d’autres ressources sur son site Web.

- De la Commission : Un guide pour s’orienter dans les services publics et privés de santé mentale au Canada.

Related Articles

La jeune pousse technologique de la fondatrice Taryn Ellens est née d’une confluence d’observations au niveau des systèmes, d’un savoir expérientiel passé et présent, et de lacunes persistantes qui n’étaient pas comblées, en particulier dans les collectivités des Premières Nations au Yukon.

Ainome, dont le nom signifie « je me connais », est un organisme de Whitehorse spécialisé dans le bien-être mental. Il soutient les collectivités négligées grâce à « un effort soutenu pour réimaginer la façon dont la technologie peut refléter les réalités vécues dans les collectivités mal desservies », explique Mme Ellens, qui est également chercheuse doctorante en neurosciences à l’Université de l’Alberta.

En 2022, Mme Ellens travaillait à titre de conseillère clinique pour les jeunes lorsqu’elle a réalisé que des outils d’intelligence artificielle pouvaient aider à cerner les lacunes dans son domaine et les problèmes liés à l’accès aux soins. Plus elle examinait les données, plus elle constatait que les approches occidentales traditionnelles en matière de santé mentale ne fonctionnaient pas dans de nombreuses collectivités autochtones.

Whitehorse, le long du fleuve Yukon. Photo : AscentXmedia.

Couvrir la distance

« Dans ces collectivités isolées, le manque d’accès aux services de santé est aggravé par le fardeau émotionnel de leur isolement géographique », a écrit Mme Ellens à la fin de l’année 2024 dans Yukon News. « La plupart de ces régions sont situées loin des centres urbains, où les soins de santé mentale sont généralement regroupés. Le fardeau financier et émotionnel des déplacements empêche de nombreuses personnes d’accéder aux soins dont elles ont besoin. »

La géographie fait partie du problème. « Les traumatismes historiques continuent d’avoir des répercussions profondes sur la santé mentale des membres des Premières Nations. Les pratiques coloniales, telles que les pensionnats et la suppression forcée des cultures autochtones, ont directement causé un traumatisme intergénérationnel. Ce traumatisme, combiné à la discrimination systémique et à la déconnexion forcée des terres traditionnelles, a engendré une crise de santé mentale que les services généraux n’ont souvent pas su traiter adéquatement. »

Assistance technique

Selon un rapport de l’Association canadienne pour la santé mentale datant de 2024, le Yukon a consacré à la santé mentale la plus grande part de son financement fédéral bilatéral pour la santé. L’investissement est conçu pour complémenter les stratégies de bien-être et de lutte contre l’usage de substances afin de remédier aux taux élevés d’automutilation et de décès. Selon Mme Ellens, ces investissements contribuent à stimuler l’activité locale.

Après avoir passé trois ans à examiner les lacunes en matière d’accès à la santé mentale pour les Premières Nations, Mme Ellens a commencé à concevoir un indice de santé mentale – une collection de données qui comprend de nombreux déterminants sociaux de la santé (les influences non thérapeutiques sur notre santé) et leurs liens avec l’accès aux mesures de soutien en matière de santé mentale. Par exemple, le logement est considéré comme un déterminant social de la santé. Si vous disposez d’un logement stable, vous êtes plus à même de vous occuper de votre santé mentale et d’accéder aux services que si vous n’avez pas de toit.

L’indice s’inscrit dans une vision plus large, celle d’un outil dynamique, appartenant à la collectivité, conçu pour mettre en évidence ce que les systèmes traditionnels pourraient omettre en ce qui concerne les indicateurs non thérapeutiques, ainsi que les indicateurs de bien-être et les pratiques culturelles, comme la présence d’Aînés et l’existence d’activités cérémonielles. Il s’agit moins de noter ou d’évaluer que de rendre visibles des schémas invisibles pour soutenir une stratégie autodéterminée.

Madame Ellens et son équipe mettent au point des modèles qui interprètent des ensembles de données anonymes superposées provenant d’outils de bien-être mental en ligne. En détectant des tendances subtiles, comme des indicateurs de détresse ou des changements précoces dans le bien-être, les modèles aident les décideurs à anticiper les tendances en matière de santé mentale, même dans des contextes où les données diagnostiques officielles sont limitées. L’objectif est de soutenir des réponses proactives, y compris des approches fondées sur la culture, telles que la guérison par les terres ancestrales, les contes traditionnels et les regroupements communautaires. Toutes les données demeurent entièrement anonymisées et sous la gouvernance des collectivités des Premières Nations.

En élargissant la définition du bien-être, Mme Ellens souhaite intégrer les systèmes de connaissance autochtone au domaine de la santé mentale. Pour ce faire, il faut notamment faire face aux lacunes de la thérapie par la conversation traditionnelle et mettre la technologie au service de résultats et d’approches de soins positifs, ce que les clients demandent.

« Au lieu d’un modèle basé sur les déficits, qui met l’accent sur ce qui ne va pas, la technologie peut être utilisée pour examiner les facteurs qui ont permis d’aboutir à un récit de réadaptation », explique-t-elle.

« Même un terme basique comme “rétablissement après un traumatisme” implique que lorsqu’on est “rétablit”, on n’est plus affecté par le traumatisme, mais ce n’est pas vrai », dit-elle, notant que le fait d’en parler peut s’avérer retraumatisant pour certains, mais bénéfique pour d’autres, selon le contexte. « Parfois, il s’agit plutôt de parler des réussites et d’expliquer comment la résilience se produit afin d’en tirer des enseignements », explique-t-elle. Pour tenir compte de cette approche, les outils d’Ainome proposent des questions visant à élaborer des options supplémentaires aux modalités thérapeutiques existantes.

Taryn Ellens a fondé Ainome – qui signifie « je me connais » – pour soutenir des stratégies autodéterminées en matière de santé mentale et de bien-être dans les collectivités autochtones. Photo: Manu Keggenhoff.

Nouvelles approches thérapeutiques

Un changement d’approche permet d’adopter et d’adapter la santé mentale au sein des collectivités autochtones. Un autre moyen consiste à améliorer l’accès aux ressources en ligne, ce qui peut faire la différence entre avoir ou ne pas avoir accès aux soins, en particulier dans les collectivités géographiquement isolées. Les services de consultation virtuelle ont beaucoup plu à Colbi Mike; c’est le premier endroit qu’elle a choisi lorsqu’elle cherchait un nouveau thérapeute.

Elle cherchait un moyen de faire le lien entre les enseignements culturels de son milieu autochtone et les approches classiques de la santé mentale. Cette jeune femme de 27 ans est originaire de la nation crie de Poundmaker, en Saskatchewan, et constitue la première génération de sa famille à avoir grandi en dehors du système des pensionnats. Elle siège au Conseil des jeunes de la Commission de la santé mentale du Canada, où elle donne son avis sur les obstacles à la santé mentale des mères et sur les effets de l’oppression sur les peuples autochtones.

« J’ai grandi avec des enseignements différents – aller voir les Aînés, faire des cérémonies, être avec la famille », dit Mme Mike. « Donc, quand j’ai commencé à voir un thérapeute très jeune, c’était comme une lutte interne, comme si je trahissais quelqu’un », dit-elle. En quête d’une approche qui réponde à ses besoins, elle a commencé à passer d’une thérapie en personne à une thérapie en ligne. Elle mentionne qu’il a fallu un peu de temps pour s’assurer que les services seraient couverts par son régime d’assurance maladie, et que les séances de prise de contact ont été un peu lentes. Cependant, une fois que tout s’est mis en place, Mme Mike a senti qu’elle avait trouvé son rythme de croisière avec sa praticienne actuelle.

« Nous avions beaucoup de choses à nous dire », dit-elle. « Je suis une personne qui s’informe et ma thérapeute est prête à partager son expérience personnelle avec la mienne, car elle a aussi des enfants. »

La thérapie en ligne offre de nouvelles possibilités, remarque-t-elle. « Dans le confort de ma maison, je suis capable de faire la cérémonie de purification par la fumée », dit-elle. « Le fait d’avoir un espace où je peux me purifier, avant et après la thérapie, a été déterminant pour moi. »

Les praticiens et les organisations qui souhaitent améliorer l’accès aux soins de santé mentale tiennent compte de la souveraineté des données, de la sécurité en ligne et des soins adaptés à la culture, tout en envisageant les innovations possibles, comme celles proposées par Ainome et d’autres jeunes entreprises qui accordent de l’importance à la culture et à la connexion.

C’est l’occasion de mieux se projeter dans l’avenir, explique Mme Ellens. « La société Ainome est née d’une frustration à l’égard des systèmes existants qui ne racontaient pas toute l’histoire du bien-être mental et de l’autodétermination autochtone, et de l’espoir que la technologie pourrait être utilisée de manière à guérir plutôt qu’à nuire. Notre travail consiste à cocréer des outils qui reflètent le savoir expérientiel passé et présent et les définitions de soins dirigées par la collectivité. »

Lecture complémentaire : Une démarche stratégique vers la santé mentale virtuelle

En savoir plus : Les systèmes doivent être à l’écoute des personnes qu’ils servent. Des chefs de file et des militants suscitent des changements politiques et réclament la prise en compte du savoir expérientiel et la sensibilité culturelle dans la prise de décisions.

Taryn Ellens fera une présentation au 10e congrès annuel de l’Electronic Mental Health Collaborative’s (eMHIC) à Toronto, du 19 au 21 novembre. Le thème de cette année est l’Équité mondiale en santé mentale : Des solutions numériques pour un monde interrelié. La liste complète des conférenciers est disponible ici (disponible en anglais seulement).

Dayanti Karunaratne exploite la ferme familiale dans l’Hawaï rural et s’intéresse de près à la souveraineté alimentaire. Elle s’intéresse également à la recherche et à la rédaction sur des sujets d’intérêt humain.

Related Articles

Les personnes plus âgées sont plus susceptibles de souffrir d’isolement social et la solitude est de plus en plus reconnue comme étant un facteur qui nuit à la santé. La bonne nouvelle, c’est que le sentiment d’importance et d’appartenance peut renverser la tendance. Notre série explore ces concepts et d’autres thèmes connexes.

De nombreuses personnes plus âgées ont l’impression d’être « invisibles », ce qui provoque une frustration chez certaines, tandis que d’autres le vivent comme un superpouvoir.

« Le sentiment d’être invisible est évoqué dans la fameuse série, Matlock, avec Kathy Bates, quand elle s’exclame qu’en vieillissant, les femmes ‘’deviennent presque invisibles’’, raconte Dr Gordon Flett, président honoraire de l’Association canadienne de psychologie 2024-2025 et ancien titulaire de la chaire de recherche du Canada à l’Université York. « Et puis elle ajoute qu’ensuite, elle peut utiliser cela à son avantage, car les gens ne la voient pas venir. »

Tout le monde ne peut pas trouver un côté positif au fait de passer inaperçu, et ce, probablement parce que « se sentir vu » est un élément important pour avoir le sentiment d’avoir de l’importance aux yeux du monde qui nous entoure ». « Sentir que l’on compte » est essentiel à bien-être, selon les recherches de Dr Flett, qui ont démontré que le sentiment d’importance est associé à la résilience. À l’inverse, le fait de « ne pas compter » est associé à la stigmatisation, à la discrimination, à la détresse psychologique, à la dépression et à la solitude. « Se sentir invisible aux yeux des autres est au cœur du sentiment de ne pas compter », explique Dr Flett.

Bien que certains hommes plus âgés se plaignent parfois de se sentir invisibles, ce phénomène est tellement répandu chez les femmes de plus de 50 ans qu’il a été baptisé le « syndrome de la femme invisible ». Cela suggère que la stigmatisation des personnes plus âgées n’est pas seulement une question d’âge, mais également d’identités intersectionnelles : classe sociale, origine ethnique, genre, croyances religieuses et autres marqueurs identitaires.

Kathy Bates incarne Madeline Matlock, une brillante septuagénaire, dans la série dramatique MATLOCK, inspirée de la télésérie originale du même nom. Madeline, qui a connu le succès dans sa jeunesse, décide de réintégrer un prestigieux cabinet d’avocats, où elle joue de ruse et de sa prétendue modestie pour gagner des affaires et dénoncer la corruption au sein de l’entreprise. Photo : Brooke Palmer/CBS par Getty Images.

Qui a activé le dispositif de camouflage?

C’est pourquoi le principe d’inclusion doit guider la planification et la conception des maisons de retraite, des communautés de retraités et des programmes destinés aux personnes plus âgées. C’est l’une des principales conclusions à laquelle en est arrivée Susan Braedley, professeure à l’École de travail social de l’Université Carleton, et son équipe après 15 ans d’études sur les soins de longue durée et les communautés adaptées aux personnes plus âgées dans le cadre de projets de recherche nationaux et internationaux.

« Nous avons observé de nombreuses pratiques prometteuses, explique Dre Braedley. Mais nous avons également constaté qu’il fallait éviter certaines choses qui provoquent une grande détresse chez les personnes plus âgées. »

Elle se souvient par exemple d’un programme de jour destiné aux personnes souffrant de troubles cognitifs légers dans une collectivité canadienne où la langue maternelle de nombreux résidents était le mandarin. Les aides-soignants ne parlaient pas mandarin et toutes les activités partaient du principe que les participants connaissaient les coutumes et les fêtes canadiennes courantes.

« Si vous pensez que vous êtes censé connaître les réponses, mais que ce n’est pas le cas, cela peut être très déroutant, car vous commencez à penser que votre mémoire est moins bonne qu’elle ne l’est en réalité, explique Dre Braedley. Le programme a généré beaucoup d’anxiété. Il visait à réduire l’isolement social des personnes atteintes de démence, mais je pense qu’il a eu l’effet inverse. On ne peut tout simplement pas reproduire les mêmes programmes dans tous les contextes. »

Mais tout n’est pas négatif. Au cours de ses recherches, Dre Braedley a constaté que de nombreux programmes étaient adaptés à la culture, axés sur la communauté et pertinents pour les participants. Lorsque c’était le cas, Dre Braedley a été témoin de beaucoup de joie, et elle en a elle-même ressenti. L’un de ses programmes préférés était celui que propose 519, un organisme à but non lucratif de Toronto qui vient en aide aux communautés 2ELGBTQI+. Ce programme mettait en relation de jeunes bénévoles de la collectivité avec des personnes plus âgées souffrant de solitude.

« Les personnes plus âgées ont vécu des expériences incroyables. Parfois, tout simplement parce qu’elles étaient accompagnées pour se déplacer en ville quand elles craignaient d’y aller seules, explique-t-elle. Mais ce qui est très intéressant, c’est que beaucoup de ces jeunes bénévoles travaillaient à domicile et affirmaient qu’eux aussi se sentaient seuls et isolés. »

Eddy Elmer, gérontologue et consultant en recherche spécialisé en vieillissement et en santé mentale, à Vancouver, signale que les personnes plus âgées issues des communautés 2ELGBTQI+ sont beaucoup plus susceptibles d’être isolées socialement et de se sentir seules.

« Cela s’explique en partie par le fait que cette population est moins importante, il est donc plus difficile de rencontrer des gens ou de trouver un partenaire, explique M. Elmer. Les personnes LGBT qui ont plus de 70 ans ont également grandi à une époque où l’homosexualité était très stigmatisée. Elle était illégale, criminalisée et perçue comme une pathologie, elles redoutent donc davantage le rejet ou la discrimination. »

Elmer craint un retour en arrière, car le climat en ligne se détériore et l’hostilité est plus marquée envers les personnes 2ELGBTQI+. Il estime que les risques sont plus grands, en particulier pour les personnes transgenres qui sont plus âgées.

Le mystère des personnes plus âgées disparues

Les personnes plus âgées en situation de précarité financière, qui sont sans domicile fixe, incarcérées ou qui souffrent déjà d’une dépression, ont toutes tendance à être plus vulnérables. C’est également le cas des hommes plus âgés qui ont récemment vécu un changement important, comme le départ à la retraite. Cela peut s’expliquer par le fait que, de manière générale, les femmes ont des réseaux sociaux plus étendus. En revanche, lorsque les hommes cessent de travailler, ils sont nombreux à perdre leur espace social le plus important.

Dans bien des cas, cependant, il s’agit également d’un changement dans la perception de soi et d’une perte d’identité.

« Les gens me disent : “J’étais directeur d’une école secondaire, professeur ou avocat, et j’avais toutes ces différentes fonctions et identités”, raconte Dr Raza Mirza, directeur des Partenariats nationaux chez Aide aux Aînés. Puis ils prennent leur retraite et ils ont l’impression que, désormais, ils ne sont plus que des personnes plus âgées qui sont toutes mises dans le même sac. Maintenant, leur identité, c’est ça. »

L’un des nombreux projets de recherche de Dr Mirza visant à aider les personnes plus âgées est une étude menée avec Men’s Sheds Canada. Il s’agit d’un programme conçu pour aider les gens à trouver de nouveaux rôles de mentors au sein de la société et à entrer en contact et à s’engager avec d’autres hommes de tous les âges.

« L’idée est de donner plus d’autonomie aux hommes plus âgés, explique Dr Mirza. Il s’agit également de promouvoir la santé, car ces activités leur permettent de discuter entre eux des transitions de la vie, d’échanger des ressources et de l’information ayant une incidence sur leur bien-être mental et physique. »

Cela pourrait avoir des effets considérables, car le dépistage et de simples mesures préventives peuvent complètement changer la donne en matière de santé sociale, mentale et physique des personnes plus âgées. Les appareils auditifs et les lunettes, par exemple, constituent un moyen peu coûteux de réduire l’isolement social et d’améliorer le bien-être.

« La perte sensorielle est une considération très importante, car de nombreuses personnes plus âgées ont des problèmes d’audition ou de vision, explique Dre Fereshteh Mehrabi, chercheuse postdoctorale au département de psychologie de l’Université Concordia. La perte auditive grave est beaucoup plus répandue chez les hommes que chez les femmes, et souvent, ils décident de ne même pas essayer de communiquer ou de socialiser, car cela leur semble trop compliqué, ce qui peut les fragiliser à la longue, car moins on communique et on socialise, plus on est isolé, ce qui a des répercussions sur la santé. »

Être vu, entendu et invité à la fête

Les raisons pour lesquelles les hommes plus âgés souffrent de perte auditive font débat, mais il est certain que beaucoup d’entre eux refusent d’utiliser un appareil auditif, car cela ’est associé au vieil âge. Autrement dit, ils préfèrent souvent se retirer du monde plutôt que d’affronter les préjugés liés à l’âge. (Soit dit en passant, la nouvelle génération d’appareils auditifs est beaucoup plus discrète et la technologie permet aux utilisateurs de faire des choses intéressantes, comme filtrer les bruits ambiants pour se concentrer sur la personne qui parle, ce qui, quand on y pense, semble être un superpouvoir à avoir).

Les femmes plus âgées ne sont pas à l’abri des problèmes auditifs, mais Mme Mehrabi affirme que, selon les statistiques, le dépistage et la prévention de la fragilité devraient être la priorité absolue pour les femmes. Ces dernières sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de souffrir de fragilité. Sa récente étude, publiée dans Age and Ageing a révélé que, à long terme, la fragilité conduit à l’isolement social et à la solitude, peut-être pour la simple raison qu’il est plus difficile de sortir et de participer à des activités sociales et physiques. Même si le conditionnement physique destiné aux femmes est un domaine en pleine expansion, de nombreux obstacles culturels et systémiques empêchent les femmes plus âgées de se muscler, de bien manger et de faire des exercices de résistance, ce qui n’arrange pas les choses.

« Selon le portrait idéal, la personne plus âgée néolibérale est assez fortunée pour vivre jusqu’à la fin de ses jours et reste active et en bonne santé en utilisant son Fitbit, explique Dre Braedley. C’est comme si notre santé dépendait totalement de nous. Il suffirait de bien manger et de faire tout ce qu’il faut pour rester en bonne santé. Mais c’est ridicule, car on finit tous par mourir. »

De très nombreuses personnes, et de manière disproportionnée, les femmes, ne correspondent pas à ce portrait idéal de la personne plus âgée autonome, ajoute-t-elle. Je pense que c’est de cela qu’il s’agit. Je pense qu’il s’agit d’un mélange de classisme, de sexisme, de racisme et de capacitisme.

Pour en revenir à ces femmes invisibles, il est important de noter que, si c’est un superpouvoir pour certaines, c’est préjudiciable pour d’autres. « Une personne plus âgée qui se sent invisible et qui vient d’un milieu marginalisé ne verra pas cette invisibilité comme un avantage, explique Dr Flett. Lorsqu’une personne subit à la fois l’injustice, l’inégalité et l’invisibilité, c’est une combinaison très douloureuse. »

Il est donc de la responsabilité de chacun de trouver un moyen de rassurer les gens sur leur importance, quel que soit leur âge.

Lecture complémentaire : Santé mentale des aînés : 5 moyens pratiques d’améliorer votre humeur.

Ressources : Côte à côte : Expériences en matière de prévention du suicide chez les hommes.

Auteure: Christine Sismondo est autrice de Toronto et espère un jour vivre avec des amis dans un projet de vie en communauté sur le modèle des « Craquantes ». Nous avons encore besoin d’un personnage joyeux comme Rose Nyland pour nous divertir avec ses histoires. Et, cela va sans dire, Kathy Bates est toujours la bienvenue!

Related Articles

Les personnes plus âgées sont plus susceptibles de souffrir d’isolement social et l’on se rend de plus en plus compte que la solitude nuit à la santé. La bonne nouvelle, c’est que le cours des choses peut changer si l’on sent que l’on compte et que l’on fait partie d’un groupe. Notre série explore ces concepts et bien d’autres encore.

« Je crois que j’avais 50 ans la première fois qu’un collègue plus jeune m’a demandé à quel moment je comptais prendre ma retraite, raconte Pamela, une fonctionnaire de 62 ans qui vit à Edmonton. Il m’a dit qu’il était grand temps que les gens comme moi laissent leur place aux jeunes comme lui. »

Pamela (un pseudonyme visant à protéger son identité) travaille dans le même ministère depuis les années 1995. Elle est compétente, elle connaît tous les rouages du métier, au point où, nous dit-elle, elle a formé ses deux derniers patrons à des fonctions auxquelles elle-même avait postulé. On ne l’a même jamais convoquée à un entretien. Elle a récemment déposé une plainte pour discrimination au travail contre son employeur, car elle estime être victime d’âgisme.

« C’est frustrant d’être constamment écartée des promotions, explique Pamela. Mais le pire, c’est d’avoir l’impression d’être un fardeau. »

Dre. Alison Chasteen, psychologue sociale.

Malheureusement, Pamela n’est pas la seule dans cette situation. Dans une récente enquête d’Emploi et Développement social Canada, près de la moitié des répondants de 55 ans et plus ont dit avoir été victimes d’âgisme, une forme de discrimination que l’Organisation mondiale de la Santé considère comme l’une des plus « normalisées socialement ». Non seulement la stigmatisation liée à l’âge est répandue, mais elle peut également nuire aux capacités des personnes plus âgées, explique Alison Chasteen, psychologue sociale à l’Université de Toronto.

« Si vous activez des stéréotypes négatifs dans l’esprit des personnes plus âgées, cela peut augmenter la réponse cardiovasculaire au stress, ce qui peut également nuire à la fonction mémorielle. Elles obtiennent alors de moins bons résultats, par exemple, lors d’un test de rappel libre où elles doivent se souvenir d’une liste d’éléments », explique Dre Chasteen, qui souligne que cela a également une incidence sur la fonction motrice.

Idées reçues

Les personnes victimes d’âgisme ne sont pas les seules à intérioriser des stéréotypes négatifs au point de croire qu’ils définissent leur personnalité. L’autostigmatisation est un phénomène courant qui touche toutes les formes de stigmatisation, mais l’âgisme comporte une dimension supplémentaire, car les personnes plus âgées peuvent elles-mêmes avoir eu des idées négatives sur le vieillissement lorsqu’elles étaient plus jeunes.

Compte tenu de l’omniprésence et de la complexité de la stigmatisation liée à l’âge, la première étape essentielle pour la combattre consiste à cesser d’utiliser des termes à connotation négative, tels que « les personnes âgées », « les vieux » ou « les seniors ». Ces termes figent l’identité ou évoquent des images de fragilité. En revanche, le terme « personne plus âgée » nous rappelle que l’âge est relatif et en constante évolution.

« En fait, ici, nous parlons d’âgisme, raconte Katie Ellis, gestionnaire de programme à la Commission de la santé mentale du Canada, qui a récemment dirigé un projet de recherche sur la santé mentale et les personnes plus âgées au Canada. L’emploi d’un langage à connotation négative a vraiment un effet négatif sur la qualité de vie, car la stigmatisation peut empêcher les gens de penser qu’ils peuvent bénéficier d’un meilleur accès aux soins ou participer à certaines activités. »

La stigmatisation et l’exclusion sociale vont de pair. Pamela explique que, même si elle résiste à la pression qui l’incite à prendre discrètement sa retraite après une longue carrière, elle est souvent exclue des réunions après le travail et trouve que les fêtes de fin d’année peuvent être gênantes, car elle ne fait pas partie du groupe des personnes cool. Elle a la chance d’avoir de bons amis en dehors du travail, mais on comprend facilement pourquoi la stigmatisation liée à l’âge est étroitement associée aux troubles de l’humeur, à une diminution du bien-être, à une moindre propension à consulter un médecin, ainsi qu’à la solitude et à l’isolement social.

Kati Ellis, gestionnaire de programme à la Commission de la santé mentale du Canada, a dirigé un projet de recherche sur les personnes plus âgées et la santé mentale. La stigmatisation peut avoir des effets négatifs sur la qualité de vie d’une personne.

Sentir que l’on compte pour les autres et avoir un sentiment d’appartenance – Quelle est la différence?

« Je pense que la discrimination, les préjugés et la stigmatisation ont ceci de particulier que la personne qui en est victime n’est plus considérée comme un être unique dont on apprécie les qualités, explique Gordon Flett, président honoraire de l’Association canadienne de psychologie en 2024-2025 et ancien titulaire de la chaire de recherche du Canada à l’Université York. Quand on « compte », c’est simplement que l’on est considéré comme une personne dotée de qualités qui sont appréciées. Sinon, on est mis dans une case qui définit la manière dont on est perçu, et on se sent dévalorisé ou sans valeur. »

Sentir que l’on compte est très proche de l’idée d’appartenance, mais va plus loin. Il est possible d’être membre d’un club, mais de se sentir insignifiant. Compter signifie que vos contributions sont appréciées et que vous comptez, tout simplement. On se sent alors utile et cela donne du sens à ce que l’on fait – choses qui sont associés à une résilience accrue et à une meilleure santé. La discrimination et la stigmatisation créent le sentiment inverse, l’impression de ne pas compter.

« Quand on fait sentir aux gens qu’ils sont insignifiants ou invisibles, qu’on ne les entend pas et qu’ils n’ont aucune importance, on leur donne l’impression de ne pas compter, ce qui est très destructeur », explique M. Flett.

Il est toutefois difficile d’amener les gens qui interagissent rarement, voire jamais, avec des personnes d’autres générations, à voir au-delà des stéréotypes. Peu de Canadiens le font, car les « bulles générationnelles » définissent la vie sociale de nombreuses personnes. Même si certains milieux de travail peuvent faire preuve d’âgisme, il n’est pas rare que des personnes de différentes générations travaillent ensemble sur des projets. En revanche, de nombreux espaces sociaux sont strictement divisés selon les tranches d’âge, et ce, d’une manière qui n’est pas toujours évidente.

« Je suis récemment allé à un mariage avec ma sœur et ma mère, et nous nous attendions à passer la soirée ensemble, raconte Raza Mirza, directeur des partenariats nationaux chez Aide aux aînés Canada. Mais ma mère a dû s’asseoir à une table avec des personnes plus âgées, et moi à une table avec des gens plus jeunes avec lesquels je n’avais rien en commun. J’aurais préféré de loin m’asseoir avec ma mère. »

L’hypothèse selon laquelle les personnes plus âgées ne veulent parler qu’à des personnes de leur âge frappe particulièrement M. Mirza, dont le travail est axé sur la lutte contre la ségrégation liée à l’âge et la mise en œuvre de projets intergénérationnels. Bien que beaucoup de projets n’en soient encore qu’à leurs débuts, de nombreuses initiatives très intéressantes visent à sortir les gens de leur bulle générationnelle.

En Alberta, la Canadian Alliance for Intergenerational Living a lancé un projet pilote l’an dernier. Ce projet consiste à placer des étudiants en quête d’un logement abordable dans des communautés de retraités, en échange de cours d’art, d’érudition ou de mise en forme.

St. Lawrence, un cégep de Champlain, au Québec, offre un programme de situations de vie intergénérationnelles. Les étudiants se voient offrir deux repas par jour et un logement gratuit dans une résidence pour personnes âgées en échange de 10 heures de travail bénévole par semaine.

À Vancouver, une association, Volunteer Grandparents, propose un programme de « jumelage familial » en vertu duquel des adultes plus âgés se portent volontaires pour accompagner des enfants dont les grands-parents biologiques sont plutôt absents. Heather Walker, qui habite en Ontario, voulait participer à ce programme, mais elle vivait trop loin. On lui a donc proposé de correspondre avec une jeune fille de 15 ans.

« On aurait dit une version de moi plus jeune, raconte Mme Walker, qui va fêter ses 70 ans cet été. Elle s’intéressait à l’écriture et à la justice sociale, et j’avais tellement de questions à lui poser que je lui répondais par des lettres de cinq pages. »

Maintenant, elle correspond avec toute une classe du primaire. Elle aide les élèves à régler des difficultés de syntaxe et leur envoie des cartes de la Saint-Valentin et des friandises.

Crevez la bulle

L’un des projets les plus connus pour crever la bulle de l’âge est la « classe intergénérationnelle » de Raza Mirza. Dans le cadre de cette initiative, l’Université de Toronto offre un cours de troisième année sur le vieillissement et la santé dans une salle commune de Christie Gardens, une communauté de retraités et une maison de soins de longue durée, à Toronto. Les étudiants et les résidents suivent le cours ensemble pendant tout le semestre.

« Ce projet a remporté un franc succès, car nous avons créé un espace où les gens se sentent valorisés, explique M. Mirza. Les gens nous disent sans cesse qu’ils se sentent utiles, qu’ils peuvent réellement contribuer à quelque chose et ils ont un sentiment d’appartenance. Et il y a la dimension de réciprocité. Les personnes plus âgées ne sont pas seulement là pour recevoir de l’information ou en donner. Il y a de réels échanges. »

Personne n’est mis dans un coin, à la table des enfants. Chacun a la possibilité de sortir de sa bulle d’âge et d’être perçu comme une personne unique. C’est un modèle fabuleux qui nous montre la voie à suivre pour lutter contre la stigmatisation, les stéréotypes négatifs et l’impression d’être insignifiant. En fait, il pourrait même aider les gens à redéfinir ce que signifie « être vieux ».

« Nous commencerons le cours en posant cette question aux étudiants : « À quel âge pensez-vous qu’une personne est vieille? », raconte M. Mirza. Les réponses sont variées, 40, 50 ou 60 ans. Après 12 semaines de cours et des échanges avec des personnes plus âgées, on leur pose à nouveau la question. Ils répondent autrement, par exemple : « Je ne suis pas sûr » ou « Je pense que le fait de trouver que quelqu’un est vieux est une perception ou un sentiment ». Ils se concentrent sur les similitudes qu’ils ont avec les personnes plus âgées et sur les choses qu’ils ont en commun, ajoute-t-il. La différence d’âge est reléguée au second plan. »

Ressources : Un cours gratuit sur la lutte contre la stigmatisation structurelle dans les soins de santé a pour objectif de susciter des changements concrets pour les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale et d’usage de substances.

Auteure: Christine Sismondo est autrice, elle vit à Toronto et espère un jour vivre avec des amis dans un projet de vie en communauté sur le modèle des « Craquantes ». Dans un monde parfait, il y aurait quelqu’un comme Sophia parmi eux, parce que la vie intergénérationnelle, c’est ce qu’il y a de mieux.

Related Articles

Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir d’isolement social et l’on reconnaît de plus en plus que la solitude nuit à la santé. La bonne nouvelle, c’est que le cours des choses peut changer si l’on sent que l’on compte et que l’on fait partie d’un groupe. Notre série explore ces concepts et bien d’autres encore.

Lorsque, pendant son traitement d’un cancer du sein, Pat Flude a ressenti des effets secondaires douloureux, un médecin de la clinique de la douleur de l’hôpital Princess Margaret de Toronto lui a donné une « prescription sociale » : un cours de thérapie cognitivo-comportementale axée sur la pleine conscience.

« J’y suis allée chaque semaine pendant environ trois mois, raconte Mme Flude, 78 ans, enseignante à la retraite et survivante du cancer. La psychiatre qui dirigeait le programme, la Dre Mary Elliott, était merveilleuse. C’était tellement extraordinaire que j’ai même suivi un cours sur la bienveillance. »

Toutes les personnes qui participaient au cours suivaient un traitement en oncologie, il y avait un véritable sens de la communauté. Mme Flude dit qu’elle attendait avec impatience de retrouver ses compagnons de classe lors de la cérémonie de remise des diplômes qui avaient lieu à la fin de chaque session trimestrielle. « Pour moi, à l’époque, se souvient-elle, c’était vraiment le sel de la vie. »

Bien que tous les hôpitaux ne soient pas aussi avant-gardistes que l’hôpital Princess Margaret pour ce qui est de proposer des prescriptions autres que des médicaments, le mouvement de la « prescription sociale » se développe à pas de géant. Essentiellement, il s’agit de traiter les déterminants sociaux de la santé, c’est-à-dire les facteurs non médicaux qui influent sur les résultats en matière de santé, mais qui sont souvent négligés par le milieu médical. Pour combler cette lacune, des prestataires de soins de santé primaires orientent des patients vers un coordinateur de ressources pour personnes âgées, qui intervient pour « prescrire » une activité favorisant le bien-être (des cours ou des sorties choisis en fonction des intérêts de chacun). Cette formule vise souvent des personnes âgées qui sont plus exposées à la solitude et à l’isolement social.

De l’isolement à l’inclusion

« Le plus important, c’est le lien social, déclare Connie Newman, directrice générale de la Manitoba Association of Senior Communities. Nous voyons des personnes âgées qui n’ont pas quitté leur appartement depuis trop longtemps. Avec une prescription sociale, nous pouvons les mettre en contact avec l’un des nombreux groupes de personnes âgées du Manitoba. Dans certains cas, il s’agit de la Légion locale; dans d’autres collectivités, c’est le centre local pour personnes âgées, ajoute Mme Newman. Où que ce soit, les clients ont parfois besoin d’un peu de soutien pour s’inscrire. »

Connie Newman, directrice générale de la Manitoba Association of Senior Communities : La prescription sociale peut permettre de mettre des personnes âgées en relation avec d’autres membres de leur collectivité.

Bien que l’on ait commencé il y a un peu plus de 40 ans à se pencher sur les effets négatifs de l’isolement social et de la solitude sur la santé, les programmes visant à prévenir ou à inverser ces états et à favoriser un sentiment d’appartenance sont relativement récents. Stimulée en partie par la pandémie, qui a fait prendre conscience des effets négatifs de l’isolement sur la santé mentale, la « santé sociale » (le bien-être en tant que résultat du lien social) est devenue un sujet d’actualité ces derniers temps. Le Japon et le Royaume-Uni ont tous deux créé des ministères qui se consacrent à la lutte contre la solitude, que certains considèrent comme une épidémie, en particulier parmi les personnes âgées.

Au Canada, la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées a récemment lancé les premières lignes directrices cliniques au monde pour lutter contre l’isolement social et la solitude. Étant donné que les personnes âgées souffrant d’isolement consultent souvent des professionnels de la santé et des services sociaux, les cliniciens sont des personnes clés pour identifier les patients à risque, il est donc très important de les mobiliser.

« Un grand nombre de recherches ont été réalisées dans ce domaine. Elles étaient surtout centrées sur les risques sanitaires connexes. Mais relativement peu de choses ont été écrites sur la façon de réellement aider les gens », déclare le Dr David Conn, psychiatre gériatrique, qui travaille à Baycrest Health Sciences et à l’Université de Toronto.

Les lignes directrices, qui font leur chemin dans les établissements de santé et les collectivités, sont conçues pour aider les cliniciens à dépister la solitude et l’isolement, à évaluer le problème et ses causes et à formuler des recommandations utiles. Dans certains cas, une prescription sociale peut transformer la qualité de vie d’une personne isolée, mais pour les personnes souffrant de solitude chronique, il est souvent beaucoup plus compliqué de se remettre de ces sentiments. Les neuroscientifiques ont même suggéré que la solitude peut remodeler le cerveau de manière à rendre les contacts sociaux moins gratifiants, rendant ainsi plus difficile – mais pas impossible – la « guérison » de la solitude. Une méta-analyse a montré qu’une série de thérapies, dont la zoothérapie, l’exercice physique et la thérapie cognitivo-comportementale, étaient associées à une réduction du sentiment de solitude chez les personnes âgées.

Le pouvoir du lieu pour favoriser les liens

C’est bien mais, comme nous nous en doutons tous à ce stade, la prévention est de loin la meilleure intervention. Certains chercheurs préconisent des prescriptions sociales pour toutes les générations, ainsi que la suppression des obstacles à l’équité en matière de santé, afin que nous ayons une population en bonne santé à l’approche de l’âge mûr. Comme le souligne le Dr Conn, les problèmes de dépression, d’audition, de vision, de mobilité et de douleur chronique peuvent avoir des effets sur notre capacité à socialiser et à mener une vie active.

Pour offrir un environnement permettant aux gens de rester en forme et en contact avec la collectivité, il faut aller bien au-delà des soins de santé et même de la santé publique. Il s’agit plutôt de réinventer toute une série d’espaces publics, dont certains nous paraissent aller de soi. Depuis une vingtaine d’années, nous entendons beaucoup parler du « troisième lieu » – des espaces tels que les salons de coiffure, les cafés et les centres commerciaux, qui ne sont ni des lieux de travail ni des lieux de résidence, mais qui peuvent favoriser l’émergence d’une communauté et d’un sentiment d’appartenance. La prochaine dimension pourrait bien être le « quatrième lieu » – les rues, les places, les arrêts de bus – qui, s’ils sont bien conçus, peuvent contribuer à promouvoir la santé et la cohésion sociales. Toutefois, cela ne peut fonctionner que si ces lieux sont réellement accessibles.

« La conception est souvent bonne dans un quartier privilégié, explique Julie Karmann, doctorante à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Mais si l’on se rend dans un quartier plus défavorisé, on s’aperçoit que la rue n’est plus très accessible et qu’il n’est plus très agréable de s’y promener. »

Les travaux de Mme Karmann reposent sur l’idée que le simple fait de marcher peut contribuer à la santé sociale, qui a pour composante importante la sensation d’être en lien avec autrui. Cependant, même les quatrièmes lieux relativement bien conçus manquent souvent leur cible lorsqu’il s’agit d’être réellement adaptés aux personnes âgées.

« Des améliorations de base comme des transports en commun plus accessibles et abordables, des intersections plus sûres et des trottoirs bien entretenus sont essentielles, déclare Eddy Elmer, gérontologue et consultant en recherche de Vancouver, spécialisé en vieillissement et santé mentale. Les gens ne veulent pas sortir si les rues sont sombres ou s’ils ne se sentent pas en sécurité, quel que soit leur âge, mais c’est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui craignent de glisser, de tomber ou de courir d’autres risques. »

L’entretien, le déneigement et le déglaçage réguliers, ainsi que les aménagements pour les personnes handicapées devraient être un strict minimum, mais les mesures d’austérité adoptées par les différentes municipalités ont souvent entraîné une détérioration de l’état des lieux. En attendant un changement politique, les programmes de santé sociale tels que les « prescriptions sociales » peuvent aider, en particulier quand ils vont au-delà de l’individu et mobilisent la collectivité.

Plus de promenades, plus de sourires

« L’un de mes programmes préférés vient des Pays-Bas. Ils ont mis en place toute une stratégie et une campagne contre la solitude, explique le Dr Conn. L’un des programmes est une application qui met en relation des personnes âgées qui n’ont pas d’animal de compagnie avec une personne plus jeune qui a un chien, mais qui n’a pas le temps de le promener parce qu’elle travaille toute la journée. Cela présente de nombreux avantages pour toutes les personnes concernées, y compris les chiens! »

La campagne « Say Hello » de Burnaby (Colombie-Britannique) est sans doute encore plus simple. Lancé en 2020 par des médecins locaux inquiets de l’isolement social et de la solitude induits par la pandémie, le projet encourage les gens à se montrer un peu plus amicaux envers les personnes qu’ils croisent dans la rue.

« C’est très simple, mais cela nécessite un changement de paradigme complet, car cela n’a rien à voir avec un médecin ou une clinique, explique Mme Karmann. Le simple fait d’appliquer des normes de salutations dans un quartier, ou de sourire à la personne que vous rencontrez dans la rue peut influer favorablement sur votre sentiment d’appartenance. »

Selon M. Karmann, ce petit geste peut avoir un effet important sur la population, et pas seulement sur la personne.

« Il s’agit simplement de connaître les gens qui vous entourent, ajoute-t-elle. Cela peut être aussi simple que de demander : Comment allez-vous? »

Auteure: Christine Sismondo est autrice, elle vit à Toronto et espère un jour vivre avec des amis dans un projet de vie en communauté sur le modèle des « Craquantes ». Elle n’est pas sûre d’avoir encore rencontré sa Blanche, mais elle espère que cela arrivera bientôt, car il faut bien que quelqu’un mette un peu de piquant dans la vie. Et paye les factures.

Related Articles

Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir d’isolement social et l’on reconnaît de plus en plus que la solitude nuit à la santé. La bonne nouvelle, c’est que le cours des choses peut changer si l’on sent que l’on compte et que l’on fait partie d’un groupe. Notre série explore ces concepts et bien d’autres encore.

À l’été 2023, Linda Fedun, une résidente de l’île de Vancouver, se sentait très seule, même si les mesures de distanciation sociale avaient été levées l’année précédente.

« Tout a commencé avec la pandémie, mais c’est quand mes douleurs dorsales sont devenues sérieuses que les choses ont vraiment mal tourné pour moi, explique cette retraitée de 63 ans, ancienne travailleuse en garderie. Je ne pouvais pas vraiment sortir. Je sortais une demi-heure, puis je devais rentrer chez moi en larmes.

L’isolement social est difficile, ajoute-t-elle. Surtout que je vis seule avec mes deux chats. »

Au Canada, de nombreuses personnes âgées peuvent se reconnaître dans cette situation. Bien qu’il soit difficile de le savoir avec exactitude, selon Statistique Canada, environ 30 % des personnes âgées risquent l’isolement social et, en 2019 et 2020, près d’une personne sur cinq déclarait se sentir seule.

L’isolement social se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne dont les relations avec autrui sont insuffisantes aussi bien dans leur nombre que dans leur qualité. Il se caractérise par l’absence de relations mutuellement enrichissantes et peut nuire à la santé, susciter une détresse émotionnelle et un sentiment de solitude.

Dans certains cas, ce sentiment est chronique. Pour Mme Fedun, les choses se sont améliorées après que les médecins ont établi un plan de traitement de son arthrose, en octobre dernier, et qu’elle a enfin pu renouer avec sa communauté et reprendre des activités telles que les promenades régulières. L’une de ces promenades l’a conduite près d’un campement dont elle ignorait l’existence, alors qu’il se trouvait à seulement quelques pâtés de maisons de chez elle. Elle y a rencontré une vieille connaissance qui lui a dit qu’elle et son compagnon étaient sans domicile depuis des mois.

« Je suis rentrée directement chez moi et j’ai commencé à chercher ce que je pourrais leur donner », raconte Mme Fedun. Puis j’ai réalisé que cela ne suffirait pas. Ils avaient besoin de beaucoup, beaucoup plus que cela. »

Mme Fedun a alors demandé de l’aide à ses voisins au moyen de l’application Nextdoor, un réseau social qui permet aux gens de se mettre en relation avec des gens de leur quartier pour organiser des repas, acheter ou vendre des objets, etc. Les membres de sa communauté ont répondu avec enthousiasme et ont fourni de la nourriture, des vêtements chauds et du propane pour un réchaud Coleman. Elle a organisé les collectes et les livraisons, en plus de prendre contact avec un défenseur des sans-abri qui lui a donné un « cours accéléré » sur la précarité du logement. Le duo a lancé une campagne Go Fund Me pour aider leurs amis sans domicile à trouver un appartement.

L’isolement social est désormais chose du passé pour Mme Fedun, tout comme la solitude, ce qui n’est guère surprenant. « J’ai désormais un but dans la vie, s’exclame-t-elle.

Pour beaucoup, cependant, la solution n’est pas aussi simple que de sortir dans la rue, essentiellement parce que l’isolement social et la solitude sont deux choses différentes.

Isolement social et solitude, quelle est la différence?

« L’isolement social est objectif, comme le nombre de personnes dans votre vie et la fréquence à laquelle vous interagissez avec elles, explique Eddy Elmer, gérontologue et consultant en recherche spécialisé dans le vieillissement et la santé mentale, à Vancouver. « La solitude, en revanche, est plus subjective. C’est l’écart que vous ressentez entre les relations que vous souhaitez avoir et celles que vous avez réellement, que ce soit sur le plan quantitatif ou, surtout, qualitatif.

Une personne peut être assez isolée, mais ne pas se sentir seule, tandis qu’une autre peut avoir un réseau social important, mais se sentir très seule, poursuit M. Elmer. Tout dépend des besoins et des attentes sociales de chacun. »

Ces deux problèmes étant distincts, ils se règlent au moyen d’approches complètement différentes. Il est généralement plus facile de remédier aux problèmes liés à l’isolement social que d’aider les gens à surmonter un sentiment chronique de solitude.

« Il est probablement normal de ressentir un certain degré de solitude de temps à autre, explique le Dr David Conn, psychiatre gériatrique exerçant à Baycrest Health Sciences et à l’Université de Toronto. Mais un sentiment de solitude intense et chronique trouve souvent son origine dans les relations de l’enfance et dans la façon dont on perçoit les autres globalement. »

L’isolement social et la solitude ne peuvent être confondus, mais leurs conséquences sur la santé sont négatives dans les deux cas. Chez les personnes âgées, l’isolement social est corrélé à une fragilisation et au déclin cognitif, à la dépression, ainsi qu’à un risque accru de décès prématuré.

« Ici, le mot clé est « corrélé », car il n’est pas facile d’établir un lien de causalité, explique M. Elmer. Mais des études montrent que la solitude et l’isolement social sont associés à une augmentation de l’inflammation, à un affaiblissement du système immunitaire, à l’hypertension, aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à une mauvaise qualité du sommeil. »

Ce dernier symptôme pourrait être une pièce importante du casse-tête. Selon la théorie évolutionniste de la solitude, un mauvais sommeil fait partie d’un état d’« hypervigilance » déclenché par la déconnexion sociale. En résumé, pour les premiers humains qui vivaient dans de petites tribus de chasseurs-cueilleurs, la solitude était dangereuse, car la survie passait par une étroite collaboration. Le sentiment de solitude est une réaction émotionnelle désagréable qui pourrait être un mécanisme d’adaptation, car la douleur associée au fait d’être seul pourrait servir de signal biologique incitant à agir en vue de rétablir les relations sociales et de retrouver la sécurité.

Eddy Elmer, gérontologue à Vancouver : On peut être isolé sans se sentir seul; on peut aussi avoir un large cercle social et se sentir seul. Tout dépend des besoins et des attentes de chacun.

L’impression de compter nourrit la matière grise

Même si les prédateurs à dents de sabre sont beaucoup moins nombreux de nos jours, le choix le plus sûr et le plus sain pour la plupart des gens est de faire partie d’un clan. Dans une étude récente, l’Université Carleton montre que – chez tout le monde, mais surtout chez les personnes âgées – plus le sentiment d’appartenance est fort, plus l’état de santé semble s’améliorer.

« Nous avons constaté que les personnes âgées qui se sentaient intégrées dans leur quartier étaient en meilleure santé de 6 % à 7 % par rapport à celles qui ne se sentaient pas intégrées, explique Mehdi Ammi, professeur associé à l’École de politique publique et d’administration de l’Université Carleton. Le sentiment d’appartenance réduisait la plupart des maladies chroniques et avait un effet préventif sur l’arthrite et sur tout ce qui est lié au stress chronique. »

Dans l’optique de la psychologie sociale, un fort sentiment d’appartenance peut contribuer à lutter contre le stress chronique et offrir ainsi une protection aux personnes qui ont le sentiment d’avoir leur place dans la société. Certains adeptes de la psychologie positive affirment toutefois que, si le sentiment d’appartenance est un bon début, on observe une protection encore plus forte chez les personnes qui ont le sentiment de compter.

« L’appartenance, c’est s’intégrer et avoir sa place, explique Gordon Flett, président honoraire de l’Association canadienne de psychologie en 2024-2025 et ancien titulaire de la chaire de recherche du Canada à l’Université York. Avoir l’impression de compter, c’est sentir que l’on a une importance et une valeur au sein de ce lieu. Par exemple, une personne peut faire partie d’une communauté, mais avoir néanmoins l’impression de ne pas être prise au sérieux. »

Selon lui, la corrélation entre la solitude et le sentiment de ne pas compter est très forte. « Les recherches sur la solitude et les personnes âgées montrent qu’il y a tout simplement trop de personnes qui n’ont pas d’échanges réels et durables avec les personnes qui comptent pour elles, poursuit M. Flett. « Elles se retrouvent alors seules. Et lorsque les gens se sentent à la fois seuls et insignifiants, on parle de « double peine ».

À l’inverse, le fait de sentir que l’on compte est considéré comme une sorte de tampon qui protège les personnes contre un stress important, qu’il soit causé par la solitude, la prise en charge d’une personne dépendante, la perte d’autonomie ou même des problèmes financiers.

« En fin de compte, savoir que les gens vous apprécient et se soucient de vous est très réconfortant, explique M. Flett. Et je pense que cela signifie également que vous serez plus enclin à demander de l’aide aux autres lorsque vous en aurez besoin. »

Les personnes âgées ont peut-être de la difficulté à se sentir valorisées et utiles, en particulier en Amérique du Nord, où la culture valorise la jeunesse, ne prévoit pas d’espaces inclusifs pour les personnes âgées ni de villes adaptées à leurs besoins, et considère la santé comme une responsabilité individuelle plutôt que collective. Tous ces facteurs contribuent à la solitude généralisée parmi la population âgée du Canada.

En attendant que la société change, de nombreuses personnes âgées qui le peuvent trouvent des moyens de vieillir au sein de leur communauté et de vivre des expériences enrichissantes. Pour certaines, il s’agit de s’occuper de leurs petits-enfants. Pour d’autres, ce peut être le bénévolat auprès d’autres personnes âgées.

« L’oncle de ma femme, Derek, qui a failli atteindre l’âge de 100 ans et qui a vécu seul toute sa vie à Fort Qu’Appelle, en Saskatchewan, était bien connu pour son travail bénévole, raconte M. Flett. Il a livré des repas à domicile à des personnes plus jeunes que lui jusqu’à l’âge de 90 ans, car il était en excellente forme physique.

Alors que je lui demandais un jour s’il se sentait parfois seul, il m’a interrompu. I« Pas une seconde, m’a-t-il répondu. Parce que je sais qu’il y a des gens qui se soucient de moi. Et je peux les voir, et ils peuvent me voir. »

Lecture complémentaire : Seul chez soi : Au Canada, les personnes âgées qui vieillissent sans aucun soutien sont de plus en plus nombreuses. Comment pouvons-nous endiguer ce phénomène?

Auteure: Christine Sismondo est autrice, elle vit à Toronto et espère un jour vivre avec des amis dans un projet de vie en communauté sur le modèle des « Craquantes ». Comme c’est elle qui a eu l’idée, c’est elle qui sera Dorothy.

Related Articles

Al Wiebe sur le podcast BeCause & Effect de la Fondation Winnipeg en mai 2024.

Voici Al Wiebe : Né et élevé à Winnipeg, Al Wiebe a perdu son emploi dans le domaine de la vente publicitaire en 2009 et a passé deux ans et demi sans domicile. Il vit aujourd’hui dans un appartement et, depuis plus d’une douzaine d’années, il défend sans relâche l’importance d’offrir un logement assorti d’un soutien aux plus démunis. Voici son histoire.

Mon père était un prêcheur de l’enfer du feu et du soufre. Très strict. Ma mère souffrait d’une maladie mentale. Ma vie d’enfant n’était pas du tout agréable. J’étais une brebis galeuse – je ne me sentais pas à ma place. Je devais faire beaucoup de choses tout seul. Peut-être que cette indépendance m’a aidé plus tard.

Mon père avait une entreprise d’aménagement extérieur de maisons, où il s’occupait du bardage et des gouttières. Je l’ai reprise lorsqu’il s’est engagé à plein temps dans le ministère. J’avais 18 ans. Je suis allée à la banque, j’ai acheté une maison et un camion, et tout le reste. Puis j’ai eu mon premier enfant un mois plus tard, et un autre 11 mois plus tard. C’est ce qu’on appelle de la pression.

Je n’étais pas un bon père ou un bon mari. Je me concentrais sur l’entreprise et je n’étais jamais là, si bien que je n’avais pas de bonnes relations avec mes enfants.

J’ai également lutté contre la dépression pendant des années. Tantôt je prenais des antidépresseurs, tantôt je les arrêtais. Mais je n’ai pris aucun médicament pendant les cinq années qui ont précédé la perte de mon emploi en publicité. J’étais trop occupée à gagner beaucoup d’argent. Mais lorsque le propriétaire de l’entreprise m’a remplacé par son ami, je n’ai pas pu supporter le traumatisme. Et je n’ai pas demandé d’aide. J’étais célibataire, j’avais la cinquantaine et j’habitais à un pâté de maisons de mon travail. Mon travail, c’était ma vie. Je n’avais pas une vie équilibrée, je n’avais pas d’amis et je n’étais pas vraiment en contact avec ma famille. Je vivais en quelque sorte dans ma tête.

Vivre dans une voiture

J’ai quitté la ville pendant un certain temps, mais j’ai fini par revenir à Winnipeg. Je voulais me complaire dans ma misère. J’avais vendu ma Mercedes, mais j’avais encore un bel appartement. J’ai ruminé et j’ai commencé à penser au suicide. Je suis diabétique et j’ai arrêté de prendre mes médicaments, ce qui n’était pas bon non plus.

Al Wiebe, à droite, avec Vivian Santos, conseillère municipale de Point Douglas Ward, Winnipeg, en mars 2025. M. Wiebe, formateur en engagement communautaire et directeur du logement, a reçu la Médaille du couronnement du roi pour son action en faveur de la lutte contre l’itinérance et de la promotion du leadership en matière d’expérience vécue.

Un jour, j’ai quitté l’hôtel avec mon sac. J’avais mangé plusieurs fois dans un restaurant vietnamien et, derrière, il y avait un concessionnaire automobile et une casse de voitures servant à récupérer des pièces détachées. Je me suis installé sur le siège arrière d’une Mercedes 1964. J’en conduisais une auparavant, alors je me suis dit pourquoi ne pas vivre dans une Mercedes aussi longtemps que je serais ici. Je pensais ne tenir qu’une nuit ou deux. Mais j’ai passé 14 mois et demi dans cette voiture.

Je partais à sept heures du matin, quand la casse ouvrait, et ne revenais qu’à l’heure de la fermeture, à 19 heures. Je n’ai pas eu recours aux banques alimentaires, aux refuges ou aux soupes populaires, rien de tout cela. Je récupérais les canettes de bière vides et la monnaie des gens au service au volant. C’est comme ça que j’ai survécu. Mais j’ai perdu 20 kilos et je suis tombée gravement malade. En raison de mon diabète, j’ai eu une pneumonie et une neuropathie. Certains jours, je pouvais à peine marcher. J’ai commencé à perdre espoir. Je ne pensais pas pouvoir m’en sortir.

Je suis allée trois fois à l’hôpital et trois fois on m’a refusé parce que j’étais un itinérant. Je cherchais des soins psychiatriques, mais on m’a traité avec mépris. On m’a dit que je devais « travailler pour que ça aille mieux ». Travailler pour que ça aille mieux? La seule chose sur laquelle on peut travailler quand on est itinérant, c’est sur sa survie.

Une lueur d’espoir

Quelques jours plus tard, je suis allé dans un autre hôpital, à l’unité de stabilisation de crise, puis j’ai passé 24 heures à faire le dos rond dans ma voiture. Quelques jours plus tard, je suis allée à l’hôpital Saint-Boniface. J’étais dans un état lamentable. Lorsque j’ai enfin vu un médecin, elle a changé le cours de ma vie.

Elle m’a dit : « Vous avez frappé à bien des portes, et les gens ne pouvaient pas vous aider, ou ne le voulaient pas, mais aujourd’hui, je vais vous aider. C’est comme si vous étiez tombé dans un gouffre, que vous ne saviez plus où vous êtes ni qui vous êtes, et que vous ne saviez pas quoi faire pour vous aider vous-même. À compter d’aujourd’hui, vous allez remonter la pente et prendre des forces. Vous allez commencer à devenir la personne que vous voulez être ».

Elle m’a donné espoir. Elle m’a dit que j’avais vécu beaucoup de traumatismes et que je devais commencer à croire en moi. Elle m’a dit qu’un jour, je pourrais aider d’autres personnes dans la même situation.

Après un mois à l’hôpital, j’ai passé 14 mois dans un refuge. J’ai détesté ça. Il y a eu deux meurtres pendant que j’étais là. J’ai été attaqué et j’ai eu les côtes cassées. Parfois, je voulais retourner vivre dans la rue.

À ma sortie du refuge, j’ai obtenu un appartement en face du centre Ma Mawi Wi Chi Itata et c’est devenu mon chez-moi. Le centre Ma Mawi est un organisme autochtone qui offre des services extraordinaires. Quand je suis arrivé, j’ai vu cette grande maison verte et des gens qui s’affairaient autour. Alors je suis entré et j’ai demandé s’ils avaient besoin de bénévoles, car j’avais besoin d’avoir un but dans la vie. J’avais besoin d’aide, mais j’avais aussi besoin de faire quelque chose. Ils ont dû voir quelque chose en moi. Ils m’ont permis de devenir bénévole et de suivre des cours pendant deux ans : prévention du suicide, manipulation des aliments, premiers secours et réanimation cardio-pulmonaire, intervention non violente en cas de crise. Cours après cours, atelier après atelier.

Ce qui fait de vous une personne à part entière

La plus grande conséquence de l’itinérance, c’est la perte de l’estime de soi, de la dignité et de la confiance en soi. Tout ce qui fait de vous une personne à part entière et vous permet d’avancer. J’ai perdu tout cela très rapidement, mais chaque fois que je suivais un nouveau cours, c’était comme si j’ouvrais un placard et que j’y mettais un pot de confiance, puis un autre, puis un autre. Peu à peu, j’ai pris de l’assurance. Je n’étais plus ce chef de publicité arrogant qui pouvait faire tout ce qu’il voulait. J’étais tellement arrogant à l’époque. J’ai commencé à me sentir mieux dans ma peau. Je savais que j’allais quelque part. J’ai commencé à penser que je pouvais faire plus.

Après deux ans et demi, j’ai commencé à travailler une fois par semaine dans un centre d’accueil, comme cuisinier. Je préparais des repas pour 70 personnes. Puis l’un des gestionnaires de cas, dont le travail consistait à maintenir les gens dans leur logement, a démissionné. On m’a proposé l’emploi. Je n’avais pas travaillé depuis cinq ans. Deux ans et demi d’itinérance, deux ans et demi de rétablissement. J’ai dit : « Bien sûr. »

Contrer les jugements et la stigmatisation

Aujourd’hui, je vis dans un appartement d’une chambre avec une amie dont je suis l’aide-soignant. Je participe à la gestion du programme Logement d’abord et j’organise un symposium annuel sur les droits de la personne. J’organise des conférences sur l’itinérance et des séances de formation avec des représentants des trois paliers de gouvernement, y compris des conseillers municipaux locaux ainsi que des policiers, des pompiers et des ambulanciers. Je parle de la pauvreté, de la stigmatisation et des préjugés inconscients aux étudiants en soins infirmiers et au personnel hospitalier. « Vos jugements vous empêchent-ils de donner le meilleur de vous-même aux personnes vulnérables? Les services d’urgence sont remplis de personnes en situation d’itinérance qui sont souvent traitées de manière inhumaine. Notre système de santé ne comprend pas vraiment les liens entre l’itinérance et la santé mentale. Nos gouvernements non plus.

Avoir un appartement, c’est bien, mais le travail me donne un but, et je n’aurais pas pu arriver là tout seul. On ne peut rien faire sans maison, c’est certain. C’est pourquoi j’accorde une grande importance au logement. Vous mettez quelqu’un dans un logement, puis vous vous occupez de ses besoins. On ne peut pas répondre aux besoins de quelqu’un dans la rue. Et on ne peut pas s’en sortir quand 80 % de nos revenus sont consacrés au logement.

Les gens pensent que quand on a passé du temps dans la rue, on a perdu quelque chose. Dans mon cas, j’ai acquis beaucoup de sagesse. J’ai eu beaucoup de succès parce que j’ai une expérience vécue. Cela contribue à établir des liens de confiance. Mon expérience m’a permis d’éprouver une profonde empathie.

L’itinérance exacerbe la maladie mentale. Elle est décuplée. Parce qu’il y a un traumatisme à chaque minute de chaque jour, ou presque. On ne se sent pas en sécurité. Mais il n’y a pas que le logement. Ce n’est pas parce que vous avez un endroit où dormir que vous êtes en bonne santé. Vous avez besoin d’un gestionnaire de cas. Vous avez besoin d’un conseiller. Vous avez besoin de soins médicaux tenant compte des traumatismes. Vous pourriez avoir besoin de travailler sur vos dépendances. Vous avez besoin d’un soutien global. Sinon, la vie risque de s’écrouler à nouveau sur vous. Avoir un logement ne règle pas tout. Mais c’est une grande partie de la solution.

La pauvreté peut être tout aussi traumatisante que l’itinérance. Les gens dépensent tellement d’énergie chaque jour et luttent tellement, surtout aujourd’hui en raison de la situation économique. Les gens passent de la classe moyenne à la pauvreté – des gens qui n’ont jamais connu la pauvreté auparavant – et les gens passent de la pauvreté à l’itinérance. Les gens ont vraiment besoin de pouvoir compter sur les bons services, parce que les choses sont vraiment difficiles en ce moment.

Il est gratifiant d’aider les gens à ne pas se retrouver à la rue. Deux ans après avoir échappé à l’itinérance, j’ai arrêté mes antidépresseurs parce que j’avais un objectif. Ce centre d’intérêt, c’est les autres. Mais pour moi, combler le fossé qui me séparait de ma famille, c’est le meilleur moyen de reprendre ma vie en main. Deux de mes enfants ont la quarantaine, l’autre a 50 ans, et nous nous entendons mieux que jamais. Ils se sont tous très bien débrouillés. Ma fille et moi avons des discussions très cérébrales. Avec mes garçons, nous parlons sport. L’un de mes fils est à Winnipeg aujourd’hui pour son travail et je vais le voir pour dîner ce soir.

Le saviez-vous?

- Environ 60 % des personnes en situation d’itinérance au Canada ont des problèmes de santé mentale, selon un rapport fédéral qui s’est penché sur un dénombrement ponctuel coordonné de l’itinérance à l’échelle pancanadienne en 2020-2022.

- Selon la ressource en ligne Homeless Hub, la maladie mentale peut vous rendre plus vulnérable au chômage, à la pauvreté, à l’isolement social et à d’autres problèmes, qui augmentent tous le risque d’itinérance.

- Que vous soyez à la rue, dans un refuge ou dans une autre situation liminale, le manque de stabilité et de sécurité peut amplifier les troubles psychologiques.

- Le meilleur moyen de mettre fin à ce cycle, c’est d’avoir accès à un logement sûr et abordable, et d’être entouré d’une série de mesures de soutien.

- Selon une étude du Canadian Medical Association Journal, l’approche du logement d’abord est moins coûteuse que les dépenses publiques consacrées aux soins de santé et au maintien de l’ordre et les autres coûts associés au fait de ne pas avoir de maison.

Ressources: Logement d’abord au Canada

Auteur: Tel que raconté à Dan Rubinstein, auteur et journaliste Ottawa qui écrit fréquemment sur les questions de santé.

Related Articles

Quand je fais défiler mes médias sociaux le matin, encore à moitié endormi, une heure avant le moment où ma préposée aux services de soutien à la personne doit arriver pour me réveiller, je tombe presque inévitablement sur un billet ou un mème en lien avec l’invalidité. Ces publications se déclinent généralement en deux types. Le premier : les personnes handicapées peuvent atteindre tous leurs objectifs lorsqu’elles s’y mettent, ou alors la seule incapacité dans la vie est une mauvaise attitude, sous la photo d’une personne handicapée qui déjoue les pronostics et escalade une montagne, saute en parachute ou réalise un autre exploit du genre.

La deuxième catégorie de publications que je vois souvent contient des articles de magazine relatant le tragique accident qui a laissé une personne clouée à un fauteuil roulant, ajoutant que « cela de l’a pas empêchée de vivre sa vie à fond ». Ou une variation sur ce thème. Ces représentations ne sont que trop courantes dans les médias traitant de handicap, et nous confinent à des perspectives très limitées de l’incapacité. On peut soit surmonter le handicap et se transfigurer en héros, soit métamorphoser une tragédie en un récit édifiant où d’autres iront puiser de l’inspiration.

Loin des héros tragiques