Related Articles

Ce récit fait partie de la série consacrée à la santé mentale pendant les Fêtes. Notre recueil littéraire annuel traite de divers sujets liés à cette période de l’année. Nous nous intéressons aux bonnes nouvelles, aux séparations difficiles et aux nouvelles traditions, autant de choses qui naissent de l’éloignement, du changement et des grands bouleversements. Si les festivités de fin d’année riment généralement avec joie, elles peuvent aussi être source de stress et de deuil. Nous vous invitons à lire l’ensemble du recueil pour découvrir comment d’autres ont réussi à surmonter ces difficultés. Vous trouverez ici des articles publiés antérieurement sur la mélancolie, l’adaptation et l’espoir. Meilleurs vœux en cette saison des Fêtes.

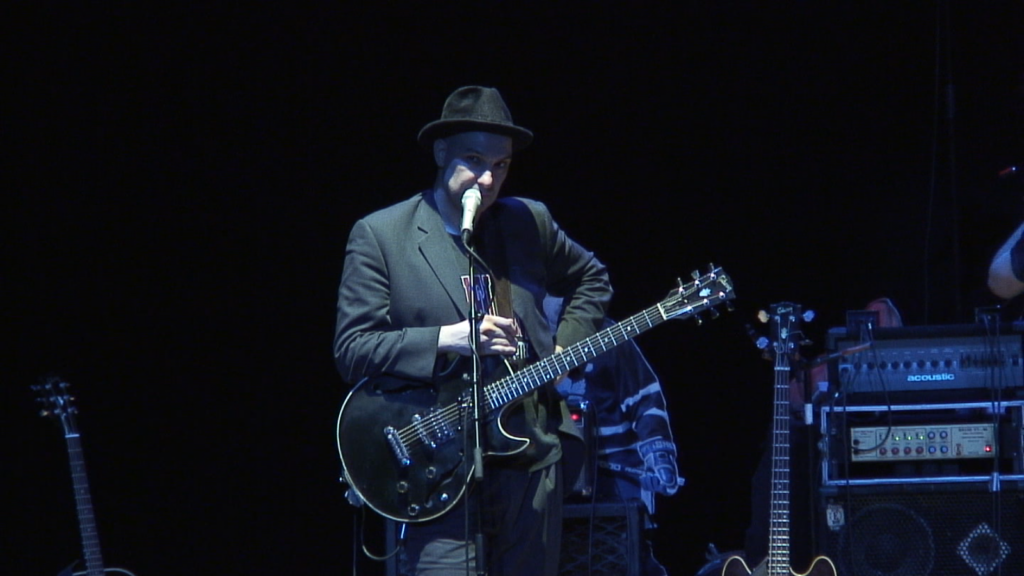

Pour Rheostatics, la route a été longue. Nous nous sommes produits pour la première fois au club The Edge à Toronto en octobre 1980. Je me souviens aussi bien des larmes que des cris de joie. L’un ne va pas sans l’autre : les conflits, la détresse, quatre enfants qui vivent à fleur de peau, qui sont devenus quatre jeunes adultes, puis quatre adultes un peu moins jeunes. Les cicatrices guérissent et les blessures se referment, et les spectacles, les albums et les tournées couronnés de succès s’estompent et sombrent dans le passé, mais survivre, c’est essentiellement ce qui m’anime depuis plus de 40 ans. D’une manière ou d’une autre, nous y sommes parvenus.

Pour de nombreux musiciens et artistes d’autres disciplines, l’art sert de soupape émotionnelle. Le cœur s’ouvre, l’esprit dérive sur un océan d’idées et de rêves, et personne ne sait vraiment ce qui va en découler : extase, colère, éclats de rire ou cris de détresse. Faire partie d’un groupe de musique, c’est comme jouer sur un terrain qui s’étend à perte de vue : des mines, et des rivières invisibles de souffrance, s’y cachent parfois. Les moments difficiles peuvent sembler malsains, et pourtant, ils ne le sont pas. Les bons moments peuvent donner l’impression qu’ils dureront toujours, mais quiconque en a vécu pendant assez longtemps sait très bien qu’il n’en est rien.

Maître de son âme

Jouer de la musique avec d’autres personnes, c’est plonger dans les profondeurs de l’âme d’autrui, s’en inspirer et parfois s’en servir comme monnaie d’échange. Si l’art est de qualité, il doit faire un peu mal à l’arrivée, et cette vulnérabilité peut être éprouvante, même lorsqu’elle permet à une personne proche de nous de créer de belles mélodies. Au sein de Rheostatics, la tension nerveuse était toujours à son comble lorsque l’un d’entre nous présentait une nouvelle chanson. Quelques minutes plus tard, nous honorions et célébrions son existence en travaillant dur pour l’amener à pleine maturité, sans jamais perdre de vue ce qu’il avait fallu, de douce lutte, à son auteur pour la mettre au monde.

Image fixe d’une vidéo de Mark Sloggett.

« Les acclamations de la foule me faisaient penser à une magnifique nuée d’oiseaux chantant et pleurant. C’est un moment que je n’oublierai jamais. »

Essentiellement, nous vivons dans un monde qui nous enseigne à nous conformer et à réprimer tout élan artistique : les grandes forces de la société commerciale voudraient que nous nous comportions « normalement » plutôt que de crier à tue-tête dans un micro en compagnie d’une armée d’amis qui s’agitent derrière nous, mais la musique et l’art nous invitent à nous faire entendre. Cet exercice mental déclenche en nous des sentiments de bonheur et de liberté, mais sur le plan social, c’est assez déstabilisant. Récemment, j’ai regardé une vidéo de Yoko Ono dans laquelle elle hurle dans un micro alors que Chuck Berry interprète une chanson à l’émission de Mike Douglas. Son intrépidité m’a sidéré. Cette expression, cette voix et cette personnalité à l’état pur n’en avaient que faire de la réaction de l’animateur, de la foule ou du groupe. Ce geste musical exceptionnel était dépourvu de doute ou de volonté de bienséance, un moment où seule comptait l’effusion de la chanteuse.

Jouer dans un groupe a ses bons côtés. Mais c’est aussi beaucoup de travail. Il faut apprendre à bien s’entendre, mais aussi à honorer les sentiments des autres. Bien sûr, il y a un aspect technique et fonctionnel à la construction d’une chanson pour qu’elle ait plus ou moins de sens, mais les beaux moments sont ceux où nous surfons sur cette vague, sans savoir si la réussite nous attend. Le pire, c’est lorsque vos acolytes ne trouvent pas la vague, laissant l’auteur vaincu et éploré. Mais il est tout aussi important d’accueillir l’échec que le succès. Les chansons ne provoquent pas toutes une euphorie collective au sein du groupe, mais lorsque c’est le cas, ouf! Notre vulnérabilité s’empare des autres et, avec un peu de chance, elle attire des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes.

Une fois, lors d’une représentation au Massey Hall, c’est ce qui s’est produit, un moment de grâce, baigné de lumière et de joie, et après, une fois la chanson terminée, je me suis simplement arrêté et j’ai écouté. Les acclamations de la foule me faisaient penser à une magnifique nuée d’oiseaux chantant et pleurant. C’est un moment que je n’oublierai jamais.

L’obscurité, cette vieille amie

Les artistes portent toujours en eux une part d’obscurité dans la lumière. Dans les années 1990, je me souviens que cette obscurité était rarement reconnue, explorée et abordée de front. Si la prestation d’un artiste semblait inquiétante, ou son comportement préoccupant, la mythologie nous signalait un tempérament bouillant, un artiste torturé, portant son âme à travers le processus difficile de création d’œuvres de qualité. Mais récemment, des artistes comme Menno Versteeg du groupe Hollerado, Kendrick Lamar ou Big Boi du groupe OutKast ont fait preuve d’audace en reconnaissant l’environnement malsain dans lequel évoluent tant de musiciens : des heures de tournée interminables, de l’alcool tous les soirs dans les loges, des emplois du temps chaotiques, la pression pour livrer une œuvre meilleure que la précédente, une cicatrice qui a hanté Eddie Van Halen jusqu’à son dernier souffle.

Maintenant, les blessures sont plus évidentes que jamais : les musiciens sont davantage conscients de leurs démons et les admirateurs sont plus indulgents et n’exigent plus d’excès de la part de leur groupe préféré. Des artistes comme Miranda Mulholland ont plaidé pour que les salles de concert proposent davantage de produits sans alcool et, dans les locaux du journal West End Phoenix, où nous nous produisons, nous organisons des concerts « sobres », sans vente d’alcool. Il aura fallu des générations avant de comprendre les dangers et l’absurdité d’un métier où un plateau de Bud Ice vous attend dès que vous rentrez au travail. Nous avons eu, et continuons d’avoir, une grande carrière, mais je me demande si nous aurions pu traverser les moments difficiles sans ingérer tout cet alcool. Mais cette cicatrice s’est aussi refermée.

Nous avons survécu et pouvons maintenant contempler cette vie et cette carrière avec du recul, dans toute leur plénitude, ce qui ne signifie pas pour autant que les nouveaux musiciens doivent faire de même. Peut-être que les masques sont tombés et que le bandage a été arraché. Peut-être qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui de souffrir pour qu’une œuvre soit fluide et belle. Peut-être qu’il est possible d’aller jusqu’au bout sans avoir l’impression d’avoir payé trop cher.

Lecture complémentaire : Idées reçues et mythes courants sur la santé mentale

Ressource : Quel est le lien entre la consommation d’alcool et le suicide – Fiche d’information

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!

Share This Catalyst

Related Articles

Ce récit fait partie de la série consacrée à la santé mentale pendant les Fêtes. Notre collection littéraire annuelle explore divers sous-sujets liés à cette saison. Pour 2024, nous nous intéressons aux bonnes nouvelles, aux difficiles séparations et aux nouvelles traditions – autant de conséquences de l’éloignement entre les gens. Si les festivités de fin d’année peuvent être synonymes de joie, elles sont parfois aussi une source de stress et d’un sentiment de perte. Lisez tous les articles pour découvrir comment d’autres personnes ont réussi à surmonter ces difficultés. Lisez ici la série 2022 sur la mélancolie, l’adaptation et l’espoir. Meilleurs vœux pour le temps des Fêtes.

En mai 2021, ma sœur a annoncé qu’elle ne demanderait pas le vaccin contre la COVID-19, même si la plupart des gens de notre âge – plus de 60 ans – étaient soulagés, sinon heureux de pouvoir le faire. J’étais stupéfaite. J’avais du mal à croire que ma seule adelphe, une septuagénaire dynamique et éduquée qui a beaucoup voyagé, prenait une décision aussi irresponsable et, à mes yeux, stupide.

Du même coup, j’ai été frappée de plein fouet par un autre constat plus large : la connexion émotionnelle que nous avions eue pendant toute ma vie ne serait plus jamais la même.

Mes larmes arrosaient les semis de légumes dans les bacs que mon conjoint avait bâtis durant le confinement, pendant que tout le monde s’affairait à embellir sa cour et à faire du pain. Je pensais à tout ce que ma sœur avait représenté pour moi tout au long de ma vie et à l’admiration et l’amour que j’avais eus pour elle. Bien que nous ne vivions pas dans le même pays, nous sommes toujours demeurées en contact étroit et nous nous rendions régulièrement visite. J’étais profondément attristée de constater que les machines de propagande étaient parvenues à corrompre ses pensées et à la précipiter sur une route infernale qu’elle ne voyait pas – et qui me semblait hérissée de dangers. Je m’inquiétais pour elle. Il ne me paraissait pas insensé de croire qu’elle trouve une mort misérable et évitable, sans vaccin contre un virus qui tuait des millions de personnes partout sur la planète, particulièrement dans son groupe d’âge.

La machine à indignation

Pourtant, je n’aurais pas dû m’étonner de la décision de ma sœur de refuser la vaccination. Au fil des ans, j’avais constaté avec horreur que ses vues politiques de gauche, axées sur la justice sociale et la défense des défavorisés, avaient dévié, d’abord graduellement puis brusquement, vers un maelstrom de théories conspirationnistes d’extrême droite qui remettaient en doute tout ce qui émanait des médias grand public, préférant les diatribes fondées sur la mésinformation et la désinformation. Je me suis souvent sentie ébranlée par les messages de plus en plus colériques et irrationnels qu’elle m’envoyait par courriel, par texto, sur Facebook, Twitter et WhatsApp. J’étais affligée de voir qu’une personne passait sa retraite à visionner des vidéos alarmistes sur YouTube et à les partager avec d’autres (qui n’allaient sans doute pas les regarder) dans une incessante tentative de propager l’indignation.

Ma sœur, qui se voyait comme une ardente activiste pacifiste, semait le conflit partout dans ses relations personnelles. À ses yeux, ce sont les gens qui n’adhéraient pas à ses croyances qui étaient le problème. Elle se donnait pour mission de travailler sans relâche pour les convertir à sa façon de penser. Bombardée par ces messages incessants, j’ai commencé à me sentir comme un dommage collatéral, victime de ce qu’on appelle désormais la guerre des cultures.

Je suis loin d’être la seule dans cette situation. Dans plusieurs familles, des liens ont été brisés ces dernières années à cause de la polarisation politique, largement engendrée par les médias sociaux. Ces réseaux sont mis à profit par des personnes qui cherchent à rejoindre de plus vastes publics pour réaliser des gains politiques ou financiers et qui ont découvert que l’extrémisme est payant. Aujourd’hui, les récits de personnes qui ont perdu un membre de leur famille ou un ami aux théories conspirationnistes abondent sur internet. Des groupes de soutien se sont formés pour aider les gens à accepter ce qui arrive à leur proche. Les thérapeutes reçoivent de plus en plus de personnes qui soutiennent des théories de conspiration ou qui ont vu un proche y succomber. Certains psychologues sont d’avis que l’adhésion à théories conspirationnistes, bien qu’elle n’ait rien de nouveau, devrait désormais être traitée comme un problème de santé publique.

J’en suis venue à comprendre que l’arrivée de la COVID-19, avec ses mesures de santé publique, ses confinements et autres restrictions, était plutôt la goutte qui a fait déborder le vase pour des gens comme ma sœur, et non une raison nouvellement découverte de détester les gouvernements et les vilaines cabales derrière eux. C’est moi qui avais fermé les yeux sur le virage monumental qui s’opérait depuis un bon moment. Très longtemps, j’ai fait ce que je croyais être la bonne chose à faire. Je lui ai soumis des preuves que l’information sur laquelle ses opinions se fondaient était largement erronée ainsi que des sources réputées qui déboulonnaient rigoureusement la science de pacotille et les mensonges éhontés qu’elle défendait. Je lui ai démontré que les algorithmes des médias sociaux avaient pernicieusement infecté l’internet, semé des faussetés et manipulé les opinions des utilisateurs en exploitant leur biais de confirmation et en les cantonnant dans des bulles de filtrage qui ne font que renforcer les croyances les plus extrêmes, généralement complètement à côté de la plaque. Je lui ai même envoyé des articles scientifiques rédigés par des chercheurs qui ont étudié la nature de la propagande contemporaine issue des sources de « nouvelles » que ma sœur vénérait.

Inutile d’insister

Je suis persuadée qu’elle ne les a pas lus, et j’ai fini par comprendre que mon approche « rationnelle » n’allait jamais fonctionner. Ses opinions étaient basées sur des croyances et des émotions, et non sur des faits et des données probantes. Il était facile pour elle de rejeter toutes mes sources – et moi du même coup. Elle avait fait ses « recherches », en sélectionnant des renseignements qui soutenaient ses théories préexistantes et en écartant tout ce qui ne concordait pas avec son point de vue. D’autres personnes, à commencer par ses amis de longue date, étaient aussi alarmés que moi et ont tenté de lui faire entendre raison, sans succès. J’étais attristée de la voir repousser des gens qu’elle connaissait et qu’elle aimait depuis des décennies.

La rafale de faussetés et de rage s’intensifiait à mesure que la pandémie progressait. Avec un petit nombre de courageux « dissidents » illuminés, elle détenait une « vérité » à laquelle les autres étaient aveugles pour une raison ou une autre, et elle n’hésitait pas à nous le rappeler encore et encore, avec une régularité monotone et obsessive. Rien n’allait lui faire changer d’idée. Il était inutile d’argumenter. Quand je lui demandais d’arrêter de m’envoyer des articles contre la vaccination, elle se froissait et le voyait comme la preuve de ma fermeture d’esprit et de mon mépris déraisonnable d’opinions non dominantes mais parfaitement valables. Même si une recherche de 30 secondes sur Google rapportait assez de preuves pour déboulonner les personnes et les croyances qu’elle défendait, il ne servait à rien de le lui signaler.

En toute honnêteté, mes réponses n’étaient pas toujours rationnelles. À plusieurs reprises, j’ai qualifié ses idées de balivernes, j’ai balayé du revers de la main ce que je savais être de la propagande insidieuse et j’étais consternée de voir que ma sœur ne se rendait pas à l’évidence. Je regrette certains de mes coups de gueule. Mais un jour, j’ai changé de tactique. Je lui ai simplement dit que je l’aimais et que je m’inquiétais pour sa santé, tout en la priant de revoir ses sources d’information. Elle a répondu qu’elle s’inquiétait pour ma santé (elle affirmait que les vaccins pouvaient endommager l’ADN) et a résolument défendu ses sources. Obstinément, elle en remettait, ne répondait plus à mes messages amicaux, non politiques, m’emplissant de frustration et de ressentiment. Dans son zèle, tout ce qui lui importait était la politique – tout autre sujet était superficiel et futile. En conséquence, nos échanges se sont raréfiés, mais sans nouvelles, je continuais de m’inquiéter.

Ma santé mentale en a souffert. Je faisais de l’insomnie, à me demander comment cela avait pu arriver et ce que je pouvais et devais faire pour ma sœur. J’ai débité d’interminables monologues à mon conjoint et à mes amis chaque fois que je recevais un de ses messages truffés de contrevérités flagrantes. Je n’arrivais pas à accepter la réalité et je me sentais incapable de modifier la trajectoire que ma sœur semblait avoir empruntée. Je ne savais pas vers quoi elle se dirigeait, mais j’étais convaincue que c’était mauvais. De plus, j’avais parfois l’impression que des limites étaient outrepassées, puisqu’une seule personne pouvait s’exprimer librement, pendant que les autres devaient se taire s’ils ne voulaient pas déclencher une dispute. J’ai enduré d’intenses maux de tête à force de garder mes points de vue pour moi.

Je me suis parfois demandé si ma sœur et les gens comme elle souffraient d’une maladie mentale. Mais j’ai appris qu’il est possible de croire à des notions ridicules, voire dommageables, tout en continuant de fonctionner en société. J’ai aussi appris, avec le temps et la thérapie, qu’il m’était possible de préserver la relation avec ma sœur malgré nos différends, et ce, même si nos rapports sont tendus, même si elle ne répond pas toujours comme je l’espère. Certes, notre communication est parfois maladroite durant le temps des Fêtes, quand nous contournons les sujets délicats, mais je devrai composer avec cette nouvelle normalité si je souhaite conserver ma relation avec elle.

Il est impossible de traduire toute la complexité des liens familiaux dans un court article. Je suis la cadette, probablement condamnée à rester une pauvre adolescente aux yeux de ma grande sœur. Pourquoi prendrait-elle au sérieux mes critiques ou mes préoccupations à l’égard de ses choix et de ses croyances? Il n’y avait rien de nouveau dans son acharnement, sa volonté de se lever pour ce qu’elle juge bon et son confort à tenir des opinions marginales. (Il faut nous rappeler que même si elles sont amplifiées par les médias sociaux, les voix de désinformation demeurent minoritaires. Dans le cas de la vaccination contre la COVID-19 au Canada, 83,2 p. 100 des gens ont reçu les vaccins; chez les personnes âgées et dans certaines régions, plus de 95 p. 100 l’ont fait).

Aujourd’hui, je ne peux pas affirmer que je suis en paix, mais je m’approche de l’acceptation. Comme me l’a fait remarquer un ami commun avec sagesse, ma sœur est une adulte qui a fait ses propres choix et qui doit vivre avec. Il m’a conseillé de continuer à lui faire parvenir des nouvelles familiales, d’éviter de mordre à l’hameçon lorsqu’elle me lance des messages qui me paraissent comme une insulte à mon intelligence – pour éviter d’enflammer nos échanges – et de simplement continuer ma vie. C’est parfois difficile, et je continue de m’inquiéter, mais je reconnais la nécessité de cette stratégie.

J’aime et je vais toujours aimer ma sœur.

Eleanor Sage est rédactrice indépendante Canadienne.

Autres lectures : Cinq conseils pour entamer une discussion sur la santé mentale avec un proche

Ressource : Mieux soutenir la santé mentale des personnes âgées au Canada

Related Articles

Le 3 décembre marque chaque année la Journée internationale des personnes en situation de handicap, décrétée par les Nations Unies pour promouvoir les droits et le bien-être de ces personnes.

Je vis avec un trouble bipolaire, une maladie psychiatrique chronique caractérisée par des variations extrêmes de mon humeur, de mon énergie, de mon niveau d’activité et de mes facultés cognitives. Malgré ces fluctuations radicales d’humeur et d’énergie, je fonctionne assez bien dans la vie comme au travail, où j’occupe un poste de niveau supérieur dans l’économie du savoir. Il faut dire que j’ai mis au point divers mécanismes d’adaptation, comme le masquage, pour compenser ces sautes d’humeur et me donner l’impression d’être « normale ». Mais la plupart du temps, la bataille est rude et j’ai l’impression de devoir faire deux fois plus d’efforts que n’importe qui d’autre pour être efficace. J’ai même dû changer d’orientation professionnelle et modifier mes objectifs à cause de ma difficulté à gérer ce trouble de l’humeur.

Tout au long de ma vie, j’ai lutté, pensant que je vivais un « problème personnel », et que je devais changer ma façon d’interagir avec le système pour réussir. Je me suis épuisée à essayer de trouver ma place dans un système conçu pour l’égalité – un objectif louable mais qui, tout compte fait, me désavantageait en raison de ma maladie mentale.

Une belle révélation

C’est alors que j’ai découvert la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE). L’objectif général de la Loi est de réaliser l’égalité en milieu de travail afin que les travailleurs ne se voient pas refuser des perspectives d’emploi ou des avantages en raison de leur identité ou de leur niveau de capacité. En outre, la Loi vise à « corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles ». (J’accentue les termes en italiques.)

Pour moi, un handicap, ça a toujours été quelque chose de physique. Comme le fameux symbole. Des rampes pour les fauteuils roulants permettant d’accéder aux bâtiments, ou même des lecteurs d’écran pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, d’accord, mais une maladie mentale? En fouillant de façon plus approfondie dans cette Loi, j’ai trouvé ce passage :

« Une personne en situation de handicap est une personne qui a une déficience durable ou récurrente soit de sa capacité physique, mentale ou sensorielle, soit d’ordre psychiatrique ou en matière d’apprentissage et qui :

- considère qu’elle est désavantagée en matière d’emploi en raison de cette déficience;

- pense qu’elle risque d’être considérée comme étant désavantagée par son employeur ou d’éventuels employeurs en raison de cette déficience.

La présente définition vise également les personnes dont les limitations fonctionnelles liées à leur déficience font l’objet de mesures d’adaptation pour leur emploi ou dans leur milieu de travail. »

Voilà qui est logique. En fait, cela décrit mon expérience professionnelle à la lettre. Ma maladie mentale me donne donc le statut de personne en situation de handicap? Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Il y a quelques aspects à éclaircir à ce propos.

La stigmatisation et les étiquettes

Tout d’abord, il y a la stigmatisation associée aux étiquettes comme celle de personne « handicapée ». Cette stigmatisation est enracinée dans le capacitisme, une attitude par laquelle les personnes non handicapées sont considérées et traitées comme des personnes « normales » et les personnes handicapées comme étant d’une certaine manière inférieures ou « autres ». Cette stigmatisation, que j’ai résumée plus haut comme un « problème personnel » (autostigmatisation), a remis en question mon image de moi-même en tant que personne capable et employée compétente. Elle m’a également fait craindre que, si je m’identifiais comme une personne en situation de handicap, les gestionnaires hésiteraient à m’embaucher en raison de cette stigmatisation à mon égard et de la peur de devoir travailler avec quelqu’un de différent.

Les désavantages

Pourquoi faire l’effort de surmonter la stigmatisation que je m’impose à moi-même, risquer la stigmatisation des autres et choisir de m’identifier comme personne en situation de handicap et de le déclarer publiquement? En raison des désavantages que ma santé mentale me cause sur le plan de l’emploi. Le fait de vivre avec un trouble bipolaire peut me donner du fil à retordre pour accomplir mon travail à l’intérieur d’un système de travail uniformisé. Le fonctionnement de mon cerveau et de mon corps lorsque je traverse un épisode de troubles de l’humeur peut limiter ma capacité à réussir. J’ai la conviction que ces limitations fonctionnelles causées par ma maladie mentale m’empêchent d’atteindre mes objectifs professionnels et de progresser dans ma carrière.

Ce n’est pas un problème personnel

La LEE ne se borne pas à reconnaître l’existence d’une barrière ou d’un désavantage, mais va plus loin : les aménagements, qui stipulent que « l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences ».

Grâce à diverses mesures d’adaptation au travail, j’ai découvert que je pouvais réaliser mon potentiel et exceller dans mon emploi. Ces aménagements sont des ajustements physiques, temporels et sociaux apportés à mon environnement et aux processus de travail qui m’aident à répondre aux attentes. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’au lieu que mes limitations désavantageuses soient un « problème personnel », elles deviennent un problème systémique pour lequel le système doit faire de la place et offrir des solutions.

À quoi peuvent ressembler les aménagements?

Le secret consiste à reconnaître ses limitations fonctionnelles et à déterminer les modifications qui permettraient de surmonter ces contraintes. Ainsi, si un nouveau médicament me rend très somnolente le matin, il pourrait être avantageux de modifier mes horaires de travail pour commencer plus tard. Si le fait de travailler au bureau me demande trop d’énergie pendant un épisode dépressif, peut-être serait-il préférable que je travaille à la maison. Si ma motivation ou ma capacité à prendre des décisions sont réduites, des directives plus fréquentes et plus structurées de la part de mon patron ainsi que des échéanciers légèrement plus souples pourraient être nécessaires. Si j’ai du mal à me concentrer lors de la lecture de documents complexes, un lecteur d’écran pourrait m’aider.

Quelle que soit la limitation fonctionnelle, il existe souvent un aménagement qui m’aidera à surmonter et à compenser le désavantage causé par mon handicap. De plus, mon employeur est en fait assujetti à une obligation d’adaptation, ce qui signifie qu’il ne peut pas refuser un aménagement raisonnable jusqu’à un point de contrainte excessive. L’objectif est d’aplanir les disparités pour tout le monde – et non de conférer un avantage – dans un contexte où on vise l’équité, qui diffère de l’égalité.

La représentation et le changement de perspective

La LEE comporte un ultime élément, qui est très important. Il vise à corriger la sous-représentation des membres de groupes désignés dans le milieu de travail. Cela signifie que la Loi encourage et aide les employeurs à embaucher et à maintenir en poste des membres des groupes désignés, notamment les personnes en situation de handicap, afin de compenser les obstacles systémiques qui ont empêché ces personnes de participer pleinement à la vie active.

La stigmatisation et les attitudes capacitistes perdurent dans la société et dans le monde du travail, mais la LEE me procure le cadre législatif – et le courage – de défendre mes intérêts. Cette Loi m’a permis de m’affirmer et d’expliquer sans détour quels sont les outils et les conditions dont j’ai besoin pour réussir au travail en tant que personne vivant avec une maladie mentale. En fin de compte, cela fait de moi une meilleure employée, en faisant en sorte que je sois toujours en mesure d’exploiter pleinement mon potentiel et de contribuer au succès de mon organisation.

Lecture complémentaire : La santé mentale au travail, ça compte. Comment engager la conversation.

Ressource : Une vision pour des soins de santé mentale de qualité pour tous.

Author: Jessica Ward-King, (B. Sc., Ph. D.), alias « StigmaCrusher » (ou pourfendeuse de préjugés), est une militante de la santé mentale et une conférencière qui possède un rare bagage alliant expertise scientifique et expérience vécue.

Related Articles

La spiritualité est-elle de retour? Les micromessages envoyés sur WhatsApp peuvent-ils améliorer le bien-être de façon mesurable? Ces questions, et d’autres encore, ont été abordées lors du 9e Congrès annuel du Collectif international eMHIC (cybersanté mentale), organisé en septembre dernier à Ottawa par la Commission de la santé mentale du Canada. Des centaines de délégués provenant de dizaines de pays se sont réunis pour approfondir leur réflexion sur le thème « Renforcement des capacités numériques : Soutien universel à la santé mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». L’équipe de la revue LeVecteur a choisi des idées et des concepts pour s’en inspirer.

1. Trois grands enjeux

Les jeunes ne seront probablement pas surpris d’apprendre que les trois grands enjeux qui les préoccupent sont l’emploi, la santé mentale et le climat. Ce constat de l’UNICEF a guidé la mise au point d’une plateforme de soutien psychologique à la demande pour les jeunes appelée USupportMe. Mise à l’essai dans plusieurs pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, cette plateforme flexible peut être adaptée à une région donnée. Conforme au Règlement général sur la protection des données et assortie d’un soutien en matière de sécurité, cette ressource offre des services de santé mentale évolutifs en marque blanche.

2. Mettre fin à la « boucle de désespoir » qu’est Google

SANE, un organisme australien offrant des services aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale complexes, a ainsi défini les dédales que traversent souvent les patients : d’abord orientés vers un site Web, puis une ligne d’assistance, ensuite un médecin de première ligne et enfin un psychologue, dont la liste d’attente est de six mois, ils se rabattent alors sur « Dr Google ». Pour rompre ce cycle, SANE a créé un nouveau modèle de soutien psychosocial axé sur le choix, la continuité, le libre accès et la rapidité d’intervention. Son approche comprend l’auto-aiguillage, la télésanté, les programmes numériques et les séances de groupe, et offre un espace d’apprentissage en ligne géré par les Autochtones au sein de leur communauté de rétablissement. Les soins continus offerts permettent d’éliminer le modèle traditionnel de congé. « L’avenir appartient aux modèles de soins mixtes, déclare Rachel Green, présidente et directrice générale. C’est la technologie au service des gens. »

3. Les décisions de l’âme

« Où est passée l’âme dans la psychologie clinique? », s’interroge Allan Donsky, professeur au département de psychiatrie de l’Université de Calgary et consultant au Canadian Institute of Natural and Integrative Medicine. Au-delà des interventions fondées sur le diagnostic, il préconise l’adoption de pratiques thérapeutiques plus contemplatives visant à favoriser la conscience de soi. En développant son discours intérieur, une personne peut passer d’un état apathique à l’épanouissement en abordant de grandes questions, comme l’acceptation de soi, le sens de sa vie, la liberté et les relations. Allan Donsky souligne que la thérapie existentielle a été largement délaissée dans les années 1970, mais qu’il existe un regain d’intérêt pour l’exploration des dimensions intérieures, ce que nous pourrions appeler le cœur, l’esprit ou l’âme. « Que signifie être humain? demande-t-il. C’est une question universelle. Chaque culture a sa façon propre d’envisager les dimensions les plus profondes de la vie. »

4. La famille d’abord

Nicole Waldron, militante en matière de santé mentale, a qualifié les aidants familiaux de premiers intervenants. Ils sont les premiers sur les lieux pour aider les membres de leur famille, et sont souvent le maillon invisible dans les soins de santé mentale. Elle a prononcé un discours percutant appelant à une meilleure collecte de données et à un soutien de l’écosystème des aidants familiaux afin de favoriser leur bien-être, de les sensibiliser et de les informer. « Que signifie le terme OTC? Que signifie le terme MD? Comment naviguer dans un système où un être cher a été criminalisé? »

(Le terme OTMC désigne une ordonnance de traitement en milieu communautaire et le terme MS désigne un mandataire spécial.)

Photo : Collectif international eMHIC

5. Un guichet unique

Par où commencer? Lorsque les possibilités sont nombreuses et que vous avez besoin de soutien, quelle est la première étape? Lors du Congrès annuel, Jeunesse, J’écoute a lancé l’application Ressources autour de moi. Il s’agit d’un répertoire de ressources fiables partout au Canada. En 2020, l’organisme a enregistré 20 millions d’interactions, et ce répertoire l’aide à fournir encore plus de soutien dans un plus grand nombre de régions et de bien plus de façons, que ce soit en ligne, par texto ou encore en personne.

6. Exprimer ses émotions en langue des signes

Le Bangladesh compte quelque 500 praticiens (300 psychiatres et 200 psychologues) pour une population de 180 millions d’habitants, un fossé énorme à combler. C’est pourquoi M Tasdik Hasan, chercheur doctorant à l’Université Monash de Melbourne, en Australie, dirige un projet pilote conçu en collaboration avec des personnes sourdes, des soignants, des fournisseurs de soins de santé et des interprètes en langue des signes. Il note que les communautés de personnes sourdes, au Bangladesh et dans le monde entier, sont historiquement ignorées lorsqu’il s’agit de mettre en place des solutions accessibles et inclusives en matière de santé mentale. Ensemble, ils ont conçu des outils adaptés à la culture et à la langue pour faire connaître la terminologie de base de la santé mentale, comme le trouble de stress post-traumatique, le stress et la dépression, en langue des signes.

7. Renforcer les capacités des communautés petites et isolées

Aux Philippines, le projet ATIPAN offre des services de télésanté aux communautés autochtones de la région des Visayas occidentales, où l’accès aux soins de santé est souvent limité par la distance, la topographie (notamment les îles, les montagnes et les zones agricoles ou côtières), les conflits armés, les barrières linguistiques et les contraintes financières. Pour remédier à ces enjeux, l’équipe du projet a mis en place, sur une période de deux ans, des infrastructures et des intervenants-pivots communautaires pour les patients. Baptisé d’après le mot hiligaynon « atipan » (qui signifie « prendre soin »), le projet offre des consultations gratuites, une formation pour les coordinateurs communautaires et des médicaments de base.

8. Des outils numériques

Le projet Pode Falar offre un soutien en santé mentale aux Brésiliens âgés de 13 à 24 ans par le biais d’un site Web, d’Instagram et de WhatsApp. Un robot conversationnel nommé Ariel s’occupe du triage automatisé et offre une assistance en fonction de la complexité des préoccupations des utilisateurs. Ces derniers peuvent accéder à des conseils d’autosoins (« Je veux prendre soin de moi »), lire ou partager des récits anonymes sur des difficultés surmontées (« Je veux être inspiré »), et obtenir du soutien supplémentaire auprès d’un agent humain (« Je veux parler »). Cette initiative de grande envergure, qui porte sur la santé mentale dans une région pauvre en ressources, a été mise en lumière lors d’une table ronde explorant la question suivante : « Les régions à faibles et moyens revenus sont-elles prêtes à bénéficier d’outils numériques en santé mentale? » Le programme prend en charge les services de messagerie textuelle, électronique et WhatsApp.

Saisir des idées au vol

Les séances régulières du Congrès de style « partager et emprunter » permettent de prendre des projets qui ont bien fonctionné ailleurs et de les appliquer à votre propre travail. Dans cet esprit, nous souhaitons présenter quelques concepts intéressants.

Dialogues sur la santé mentale

Les personnes qui assistent à une conférence sur la santé mentale sont généralement des spécialistes. Pourquoi ne pas en faire profiter le reste du monde? Le programme Time to Change du Royaume-Uni, qui a duré 15 ans et pris fin en 2021, avait pour but de réduire la stigmatisation au moyen de contacts sociaux. Des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale ont dialogué avec des inconnus afin de démystifier la maladie mentale. Ils se sont rendu à des concerts ainsi que dans des bibliothèques et des marchés agricoles, a expliqué Sue Baker, membre de l’Ordre de l’Empire britannique et fondatrice de Time to Change.

Un esprit sain

Compositrice, artiste sonore, productrice et disc-jockey, Satya Hinduja, fondatrice d’Alchemic Sound Environment, s’intéresse au lien entre le son, la musique, la technologie et la santé. Elle a orchestré une expérience d’écoute profonde, conçue pour susciter des états de réflexion, de réceptivité et d’échange. Les participants ont pu envisager le son comme une expérience thérapeutique, leur permettant ainsi de réfléchir aux bruits qui les entourent, aux fréquences, aux vibrations et à leur propre intériorité.

Un phare dans le brouillard

Il existe d’innombrables applications pour favoriser la santé mentale sur le marché. Comment savoir laquelle choisir? Lors du Congrès, la Commission de la santé mentale du Canada a publié la première Stratégie de cybersanté mentale du Canada. Ce document phare renferme 6 priorités et 12 recommandations visant à définir l’avenir de la cybersanté mentale au Canada. Utilisez-le pour promouvoir, guider et développer votre travail.

Soigner par la narration

Au Liban, une application Web appelée « Étape par étape » offre de l’aide en santé mentale au moyen de récits dans lesquels des personnages fictifs souffrant de dépression se rendent chez un professionnel de la santé. À partir d’une histoire illustrée de 15 minutes, les utilisateurs découvrent des techniques d’adaptation en observant la façon dont le personnage s’approprie ces techniques pour les appliquer dans sa vie. Le deuxième segment de 15 minutes est interactif : le personnage de professionnel de la santé approfondit les techniques thérapeutiques et propose aux utilisateurs des activités pour renforcer ce qu’ils ont appris.

Entendu lors du Congrès de l’eMHIC

- Faire avancer les choses : Les mots « action collaborative», ou « collaboraction », signifient travailler ensemble pour faire progresser l’accès aux services de santé mentale.

- Au-delà de tout ce qui brille : Il ne s’agit pas de technologie en soi, mais plutôt de personnes et de confiance. Les outils permettent de faire ce travail et le numérique ne connaît pas de frontières géopolitiques.

- Faire de la place pour notre travail : Ian Hickie, professeur de psychiatrie au Brain and Mind Centre de l’Université de Sydney, en Australie, a parlé de « l’ubérisation de la santé mentale». Si les personnes ayant vécu la maladie mentale et disposant d’une capacité de recherche dans ce domaine ne réagissent pas adéquatement, d’autres instances peuvent intervenir pour répondre aux priorités des consommateurs que sont l’accès, le choix, les prix concurrentiels et l’expérience utilisateur. Dans le monde entier, la demande de services en santé mentale personnalisés dépasse largement l’offre.

- Donner un sens : « Nous sommes tous encouragés lorsque quelqu’un croit en nous », a déclaré Anil Thapliyal, directeur général du Collectif, dans son discours de clôture.

À venir : Le 10e Congrès annuel se tiendra à Toronto en novembre 2025. Manifestez votre intérêt et apprenez-en davantage en consultant le site (uniquement en anglais) : https://events.emhicglobal.com/register-your-interest-for-emhic-2025/.

Lecture complémentaire : Soutien technologique : Les services de cybersanté mentale font tomber les obstacles

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!

Share This Catalyst

Related Articles

La série du Club de lecture présente des ouvrages de qualité qui bousculent les stéréotypes et la stigmatisation, dans le cadre de notre section Représentations sur la culture pop et la santé mentale.

Il n’est pas question seulement de préjugés sexistes, bien que ce terme générique soit utile pour désigner les nombreux maux de la société, les croyances héritées du passé, le manque de données, les clichés historiques et la stigmatisation qui ont un retentissement négatif sur les soins de santé mentale prodigués aux femmes.

Ça n’existe que dans sa tête

Veuillez noter que cet ouvrage est disponible en anglais seulement.

L’auteure, Misty Pratt, est chercheuse et vulgarisatrice scientifique installée à Ottawa. Elle s’est appuyée sur la recherche médicale, sur des entretiens avec des praticiens et sur son savoir expérientiel passé en matière de soins de santé mentale pour rédiger un livre (Greystone Books, mai 2024) qui déboulonne des concepts dépassés comme l’hystérie, qui porte un regard critique sur le complexe industriel de l’autogestion de la santé et qui examine les constructions culturelles de la maladie mentale.

Ce n’est pas vous, c’est le capitalisme

Au chapitre 7, Mme Pratt pose la question suivante : « Êtes-vous aux prises avec une maladie mentale ou plutôt une surcharge mentale? ». Elle y souligne le lien entre l’épuisement professionnel et la dépression, sur la base d’une étude menée auprès de travailleurs finlandais. Cette étude montre que les personnes en situation d’épuisement professionnel sont plus susceptibles de devenir dépressives, et que celles en situation de dépression sont plus sujettes à l’épuisement professionnel.

Dans cette boucle, Mme Pratt fait remarquer que lorsque les femmes vivent de l’épuisement – au sens général d’être excessivement fatiguées par la charge mentale et la vie quotidienne – elles reçoivent parfois un diagnostic d’anxiété ou de dépression. Toutefois, il peut s’agir d’un faux diagnostic qui occulte des problèmes économiques et sociaux plus profonds, tels que le patriarcat (chapitre 6), ce qui se traduit à terme par des traitements inefficaces.

Madame Pratt invite les lecteurs à réfléchir à leur situation de manière plus holistique. En d’autres termes, la raison pour laquelle vous n’arrivez plus à sortir du lit est-elle davantage liée au monde catastrophique dans lequel vous vivez, à votre situation économique ou à un manque de pouvoir, et non à vous en tant que personne?

Une révélation porteuse de sens

« Personnellement, cette prise de conscience a complètement changé mon rapport à moi-même et à ma maladie mentale, écrit Mme Pratt. Je crois qu’un diagnostic erroné d’épuisement professionnel nourrit l’illusion que ma maladie mentale est attribuable à un défaut de personnalité, à un état d’esprit négatif, aux gènes de ma famille ou à un déséquilibre dans mon cerveau, plutôt qu’à une interprétation se rapprochant davantage de la vérité : Je suis confrontée à un problème social qui a des conséquences émotionnelles réelles et concrètes ».

Elle a trouvé cette prise de conscience libératrice, mais souligne qu’il peut être bouleversant de constater que l’on n’a pas autant de contrôle sur son bien-être que l’on aurait pu le croire. Cependant, en adoptant un point de vue plus global, il est possible de « redécouvrir ses propres capacités, les limites auxquelles on est assujetties et les minuscules gestes de résistance que l’on peut poser ».

Mme Pratt prend soin de ne pas définir la forme que cette résistance pourrait ou devrait prendre pour les gens. Elle examine ses propres préjugés dans le livre, évitant activement ce qu’elle appelle le piège du « syndrome de bien-être de la femme blanche », qui porte un privilège et encourage souvent des solutions simples qui sont à la mode ou basées sur l’appropriation culturelle. Il n’y a pas de liens affiliés à des œufs de jade ni d’allégations ringardes dans ce livre. En fait, la culture du bien-être et les soins personnels sont réimaginés d’une manière qui tient compte de nos multiples facettes : spirituelle, sociale, relationnelle, cognitive, émotionnelle et financière.

Se réapproprier son histoire

Madame Pratt raconte son histoire – dépression nerveuse, anxiété, dépression – ainsi que ses stratégies, ses séances de thérapie et la façon dont elles se sont conjuguées avec les étapes de sa vie, notamment la naissance de ses enfants. Elle tisse des liens entre ses expériences passées et l’analyse tranchante de la recherche contemporaine dans une optique biopsychosociale (un modèle qui tient compte des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui influencent nos vies).

Un autre fil conducteur est l’histoire de la grand-mère de Mme Pratt, Dorothy Mavis Buckler, qui était aux prises avec un trouble bipolaire dans les années 1980, une époque où on en savait beaucoup moins, où la stigmatisation était douloureuse et systémique, et où les traitements étaient embryonnaires. Mme Pratt se souvient du regard qu’elle portait sur l’état de sa grand-mère, du haut de ses cinq ans.

« Lorsqu’on perd la tête, où va-t-elle?, écrit-elle. Lorsque notre esprit part à la dérive, est-ce que nous bondissons et tentons de le rattraper, comme un gamin se lancerait à la poursuite de son ballon perdu par jour de grand vent? ».

Les cliniciens agissaient comme si les symptômes de sa grand-mère étaient exagérés. Mme Pratt se penche sur le discours entourant l’hystérie et s’interroge sur ce qui aurait pu être différent aujourd’hui pour sa grand-mère. En contraste avec les expériences personnelles et les recherches de Mme Pratt, le lecteur y trouve une dose d’espoir : les choses se sont améliorées, même s’il reste encore énormément à faire.

Par exemple, lorsque Mme Pratt y va de son manifeste, vers la fin, ses appels à l’action sont tellement intelligents et évidents que l’on se demande pourquoi on ne les a pas encore appliqués.

« Mon souhait est que toutes les femmes aient accès à des options de traitement biopsychosociales efficaces, qu’elles ne donnent leur consentement qu’après avoir été correctement informées, qu’elles reçoivent un soutien en fonction de leurs préférences et de leurs valeurs, et qu’elles bénéficient de meilleurs soins lors de l’arrêt de leur médication, écrit-elle.

Cela peut se faire en collaboration avec des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, des défenseurs des droits des patients et toute autre personne travaillant à l’amélioration des soins de santé mentale. Autrement dit, il est possible de trouver un terrain d’entente sur lequel tout le monde a sa place, un endroit où les portes s’ouvrent sur des choix accessibles à chaque individu qui le souhaite. »

Lecture complémentaire: Lifeline: An Elegy: le roman de Stephanie Kain brosse un portrait inédit de sa réalité auprès d’une personne proche vivant avec la maladie mentale.

Ressource : Où obtenir des soins? – Un guide pour s’orienter dans les services publics et privés de santé mentale au Canada.

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!

Share This Catalyst

Related Articles

Au Canada, il est facile de supposer que les travailleurs de la santé ont accès à l’aide et aux soins dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes de santé et de sécurité psychologiques rencontrés dans leur milieu de travail.

Or, ce n’est pas toujours le cas.

C’est ce décalage qui a mené à l’élaboration de la Trousse de santé et sécurité psychologiques pour les programmes de formation et les équipes de soins primaires, la Trousse SSP.

Cette vaste nouvelle collection d’outils personnalisables a été créée en partenariat par le Réseau canadien des personnels de santé, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et l’Équipe de soins primaires (une initiative de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale, financée par Emploi et Développement social Canada).

Karina Urdaneta, gestionnaire de programme, Initiatives de prévention et de promotion à la CSMC.

« La trousse SSP est un site Web bilingue regroupant plus de 120 ressources destinées à aider les dirigeants du domaine de la santé, les représentants des RH, les travailleurs, les stagiaires et les formateurs à renforcer la santé et la sécurité psychologiques dans leurs environnements de travail et d’apprentissage, explique Karina Urdaneta, membre de l’équipe responsable de la Trousse et gestionnaire de programme, Initiatives de prévention et de promotion à la CSMC.

Les milieux de travail sains et sécuritaires sur le plan psychologique peuvent aider à améliorer le bien-être des professionnels de la santé, réduire l’absentéisme et le roulement de personnel, hausser la productivité, consolider la réputation de l’organisation, accroître la satisfaction des patients, réduire les erreurs médicales et abaisser les coûts liés aux soins de santé.

Renforcer la main-d’œuvre

Le Canada traverse une crise de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé, en particulier dans les soins primaires. Avant même que la pandémie vienne intensifier la pression, les travailleurs de la santé étaient déjà aux prises avec le stress, la dépression, l’anxiété, l’épuisement et le risque de suicide.

La santé et la sécurité psychologiques, qui ciblent ces risques, sont définies dans la Trousse comme « le soutien systématique fourni au sein d’une organisation ou d’une équipe pour promouvoir la santé mentale et pour activement prévenir et minimiser les risques de préjudices psychologiques découlant de causes liées au travail. »

Les auteurs expliquent qu’en visant le fondement même des activités liées à santé, la Trousse « cible directement les interactions entre les gens ainsi que la structure des conditions de travail et de gestion au sein de l’organisation ou de l’équipe. »

La Trousse reconnaît que les soins de santé ne sont pas un système monolithique et que les obstacles et les facteurs de stress psychologique y varient d’un sous-secteur à l’autre. En effet, les difficultés vécues par les employés d’un établissement de soins de longue durée ne sont pas les mêmes que dans la salle d’urgence d’un hôpital, par exemple, et les considérations de santé et de sécurité psychologiques n’y sont pas les mêmes que dans un programme de recherche ou de formation.

Même au sein d’une même profession, les pressions ressenties peuvent varier de façon complexe. Par exemple, les équipes paramédicales sont témoins de blessures traumatiques et « voient des choses que les gens ne voient pas dans leur vie de tous les jours », soutient Peter, ambulancier à Halifax, qui a demandé à être identifié par son prénom seulement.

Il fait remarquer que ces travailleurs sont soumis à d’autres importantes sources de stress, comme l’abus chronique du système fait par des personnes qui appellent régulièrement l’ambulance sans pourtant avoir besoin de soins urgents, ou les inefficacités bureaucratiques qui causent des retards et des délais dans la prestation de soins.

« Ces situations sont pénibles, parce qu’il n’y a pas assez d’ambulances. Il n’y a pas suffisamment de ressources pour gérer ce problème, mais nous n’avons pas le choix de continuer, poursuit Peter. Ça devient épuisant. »

Des notions fondamentales pour soutenir le secteur

Ces problèmes dans le secteur de la santé sont quelques-uns des nombreux exemples qui illustrent pourquoi la Trousse SSP, disponible en ligne gratuitement, a été conçue pour être générale et adaptable.

Elle est structurée selon sept grands thèmes :

- Culture organisationnelle et d’équipe

- Gestion de la charge de travail et équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

- Leadership et attentes clairs

- Protection psychologique

- Protection de la sécurité physique

- Protection contre la détresse psychologique

- Promotion de l’autogestion de la santé psychologique

Les utilisateurs du site Web peuvent cliquer sur ces thèmes pour en obtenir la définition; par exemple, la « Protection contre la détresse psychologique » englobe l’accès à des consultations et à une formation en bioéthique et l’élaboration de politiques et de lignes directrices permettant de faire face aux événements qui causent de la détresse psychologique.

Un onglet consacré aux ressources mène à des menus déroulants dont les internautes peuvent se servir pour filtrer plus de 120 ressources en fonction des besoins précis de leur équipe et de leur organisation. Les utilisateurs peuvent ainsi trier les ressources par thème, format (sites Web, articles, ateliers), secteur, cadre, identité, public (RH, employés, gestionnaires), coût, pays et langue.

Les équipes dans les milieux de travail peuvent consulter les ressources directement à partir du site Web. Il peut par exemple s’agir d’un article sur la relation entre le mentor et la personne mentorée publié dans le Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society ou d’un atelier de consolidation d’équipe contenant de la documentation et des outils pour créer, avec leur équipe, un plan d’action afin d’améliorer la santé et la sécurité psychologiques de tous. Les vidéos, articles, webinaires et autres ressources ont été compilés à partir de dizaines de sources afin d’assurer que la Trousse regorge d’outils de qualité fondés sur des données probantes.

Quelques exemples d’application

Des équipes dans des milieux de travail ont même incorporé des éléments de la Trousse dans leurs propres programmes de santé et de sécurité psychologiques.

« Nous avons mis au point un curriculum destiné au personnel infirmier praticien qui prodigue des soins primaires dans les établissements de soins de longue durée, et le volet de santé et de sécurité psychologiques a fait partie intégrante de notre dernier module, souligne Carrie Heer, infirmière praticienne en Ontario.

Ce sont des membres du groupe de santé et sécurité psychologiques qui ont préparé ce module pour nous. Ainsi, nous avons intégré cette composante à même la trame de notre formation. »

Le programme peut être utilisé par tous les infirmiers praticiens au Canada et à l’étranger et est également disponible pour les établissements d’enseignement.

De l’avis de Michelle Acorn, directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers praticiens de l’Ontario, en insistant sur la santé mentale dès le départ, on assure que les infirmières praticiennes possèdent non seulement les compétences pour venir en aide aux résidents, mais aussi les stratégies de soutien et d’autosoins dont elles ont besoin pour s’épanouir dans nos environnements rigoureux. En fin de compte, cela améliore à la fois notre rendement professionnel et notre satisfaction générale au travail.

« Ce faisant, nous améliorons l’état de santé des résidents des centres de soins de longue durée, poursuit Dre Acorn. Il s’agit d’une étape essentielle pour accroître la résilience et l’efficacité de la main-d’œuvre dans le domaine des soins de santé. »

Pour aider les formateurs à éviter de causer des préjudices en essayant de faire le bien, le laboratoire Equity in Health Systems de l’Institut de recherche Bruyère a créé un ensemble d’outils d’équité, diversité, inclusion et accessibilité qui sont bénéfiques dans ce travail.

Ces outils d’introduction concis soutiennent les formateurs, enseignants et animateurs dans la préparation et la réalisation d’activités éducatives. Les questions d’orientation qui sont fournies aident à atténuer les préjudices, indiquent les auteurs.

Elles portent sur les trois R – représentation, rôles et relations, responsabilités –, des principes fondamentaux en raison « du risque réel de perpétuer voire de causer des préjudices en propageant des stéréotypes, de la stigmatisation, des préjugés, des microagressions et plus encore. » Ceux-ci peuvent être transmis par inadvertance par l’entremise de cas, de récits, de vidéos et d’autres mises en situation dans les activités éducatives, si les ressources ne sont pas conçues dans une optique d’équité.

Ainsi, l’intégration de ces cadres aux activités d’apprentissage destinées aux professionnels de la santé constitue un grand pas vers la promotion de l’équité et la réduction des préjudices dans les environnements d’enseignement. Elle peut hausser la qualité du travail et de la vie des employés dans l’ensemble du secteur de la santé et améliorer le bilan de santé de leurs patients.

- Trousse de santé et sécurité psychologiques pour les programmes de formation et les équipes de soins primaires.

- Changer les mentalités

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!

Share This Catalyst

Related Articles

L’été dernier, lorsque Kristen Parks s’est plongée dans le cours en ligne sur la stigmatisation structurelle liée à la santé mentale en soins de santé, elle a rapidement eu une impression de déjà-vu.

Rapidement, elle s’est rendu compte qu’une partie du contenu lui était familier : elle avait déjà appris ces notions. Il y a plus de dix ans, dans le cadre de sa formation en soins infirmiers, elle a suivi un cours complet sur la santé mentale.

« J’ai eu l’impression de solliciter des muscles que je n’avais pas utilisés depuis longtemps, explique Mme Parks, infirmière diplômée œuvrant dans l’Unité de soins cardiaques d’un hôpital des provinces de l’Atlantique. « En choisissant de travailler en milieu hospitalier, vous vous concentrez sur un domaine de spécialisation. C’est ce dans quoi vous avez le plus d’expertise et c’est aussi ce sur quoi votre attention se porte le plus. »

Le cours – lancé il y a un an par le fournisseur canadien d’apprentissage en ligne sur la santé, SoinsSantéCAN, en partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada – est gratuit, dure une à deux heures et est mis à la disposition de tous. L’objectif est de sensibiliser les participants à la stigmatisation structurelle, dont les répercussions peuvent être particulièrement néfastes sur les personnes vivant des problèmes de santé mentale ou d’usage de substances.

Un type de stigmatisation

Dans le domaine des soins de santé, on parle de stigmatisation structurelle lorsque les lois, les politiques et les pratiques donnent lieu à un traitement inéquitable des personnes dotées d’un savoir expérientiel. Cette injustice se traduit par un accès inégal et une moindre qualité des soins pour ces personnes, et ce, autant pour des préoccupations de santé physique que pour des problèmes liés à la santé mentale ou à l’usage de substances.

Au cours de la dernière décennie, des chercheurs – dont plusieurs Canadiens – ont constitué un imposant corpus d’études portant sur les répercussions de la stigmatisation dans les soins de santé, en se consacrant plus récemment au phénomène de la stigmatisation structurelle. Les initiatives pédagogiques, comme le cours auquel Mme Parks s’est inscrite, s’appuient sur ces recherches – ainsi que sur les points de vue de personnes ayant un savoir expérientiel passé et présent en matière de santé mentale et d’usage de substances – dans le but de renforcer la compréhension et la prise de conscience.

« En ce qui concerne le contenu que je connaissais déjà, je voulais surtout le replacer au premier plan dans mon esprit, explique Mme Parks, mais j’ai aussi acquis de nouvelles notions. J’ai suivi ce cours il y a une douzaine d’années et, depuis, les perspectives et les recommandations ont évolué, ce qui est très prometteur. Nous voulons que les choses changent. »

Qu’est-ce qui a changé?

Parmi les personnes qui ont suivi la formation durant la dernière année, plus de 40 pour cent ont indiqué être capables de dépeindre le problème ainsi que son incidence sur les patients, de repérer les endroits où la stigmatisation est présente au sein de leur organisation et de « décrire les facteurs qui ont contribué à alimenter la stigmatisation structurelle dans les soins de santé ».

Bien que la stigmatisation structurelle pose plus d’un problème, le principal enjeu est qu’elle constitue un obstacle de taille pour de nombreuses populations marginalisées. En effet, il a été établi que la stigmatisation dissuade non seulement la recherche de soins préventifs ou hâtifs, mais que lorsque les personnes ont finalement recours à un traitement, la stigmatisation peut mener à plans de traitement médiocres et à des diagnostics manqués, ce qui est trop souvent le résultat de « l’occultation du diagnostic ».

Gretchen Grappone, consultante en formation et clinicienne spécialisée dans le changement structurel. Elle travaille avec des professionnels de la santé sur la lutte contre la stigmatisation structurelle.

Par exemple, une personne souffrant d’un trouble lié à l’usage de substances pourrait consulter pour n’importe quel motif, d’un bras cassé à des calculs rénaux; cependant, lorsque le personnel médical apprend que le patient a déjà un diagnostic de troubles de dépendance à des substances, il arrive que ce dernier éclipse tous les autres problèmes médicaux. Cette occultation peut brouiller le jugement des soignants qui, soudainement, ne voient plus qu’un « toxicomane », alors que le patient ressent manifestement des douleurs et qu’il a besoin de médicaments.

« C’est extrêmement préjudiciable, déclare Gretchen Grappone, travailleuse sociale clinique indépendante et agréée, dont les activités sont désormais axées sur la formation des professionnels de la santé à la stigmatisation structurelle. À cause de l’occultation des diagnostics, plusieurs personnes ayant une maladie mentale ou un trouble de l’usage de substances ne reçoivent pas le traitement dont elles ont besoin. »

Madame Grappone se souvient d’un exemple où une personne s’est présentée aux urgences avec de violentes douleurs thoraciques mais, comme elle était déjà venue dans ce service d’urgence auparavant et qu’elle avait été traitée pour un trouble de la personnalité limite, elle n’a pas été prise au sérieux lors de sa visite concernant un tout autre problème. « Cette personne est décédée parce qu’elle n’a pas reçu les soins dont elle avait besoin ».

De graves conséquences

Ce genre d’incidents a motivé Mme Grappone à délaisser le counseling individuel au profit de la formation et de la sensibilisation à la stigmatisation en milieu médical. Un autre motif réside dans le fait qu’elle a vécu la dépression.

« Je n’ai reçu le diagnostic qu’après avoir subi diverses formes de discrimination pendant de très nombreuses années, explique-t-elle. Cette discrimination provenait non seulement de ma dépression, mais aussi du fait que je sois ouvertement homosexuelle, de sorte qu’il s’agit d’une stigmatisation intersectionnelle. »

Cette expérience personnelle, conjuguée à son travail de clinicienne, l’a placée aux premières loges pour observer différents types de discrimination au sein du système de santé. Elle est ainsi devenue une ressource précieuse dans le mouvement croissant visant à éradiquer la stigmatisation structurelle au sein du système, car la recherche a montré que les personnes marginalisées ayant vécu la stigmatisation possèdent une vision éclairée de ce phénomène.

Souvent, les personnes ayant un savoir expérientiel passé et présent sont les seules à pouvoir détecter les problèmes inhérents à des pratiques que beaucoup considèrent comme allant de soi et comme des protocoles standard. La dichotomie code bleu/code blanc en est un bon exemple : les médecins sont appelés à intervenir en cas de crise de santé physique (code bleu), tandis que les premiers intervenants en situation de code blanc (violence ou agression) sont souvent des membres du personnel de sécurité.

Par exemple, dans le cadre du questionnaire de suivi, une personne ayant participé au cours a déclaré qu’avant de suivre la formation, elle ne prenait pas en compte le point de vue du patient lorsqu’elle répondait à des codes blancs au sein de l’hôpital où elle travaille; avec le recul, bon nombre de ces situations auraient probablement pu faire l’objet d’une intervention non violente ou être résolues par une certaine immobilisation physique.

Un message à décoder

Un patient en crise psychologique, déjà stressé et désorienté, peut devenir agité en raison des expériences qu’il a vécues avant que le code blanc ne soit déclenché, a-t-elle fait remarquer. « Je comprends maintenant mieux pourquoi le fait que la sécurité soit la première à arriver sur les lieux d’un code blanc n’est pas forcément la meilleure solution pour le patient; cela risque de le troubler ou de l’agiter davantage, de le mettre sur la défensive et d’envenimer encore plus la situation. »

Les protocoles de ce genre, appelés « politiques et pratiques coercitives », représentent une atteinte aux droits des patients aux prises avec des problèmes de santé mentale et de consommation; ces derniers peuvent être admis contre leur volonté, soumis à des contentions physiques et se voir refuser le droit de participer à la prise de décision concernant leur santé.

Il n’est pas facile de s’affranchir de la stigmatisation du jour au lendemain (voire jamais), mais pour faire un premier pas dans la lutte contre cette discrimination, il faut envisager le fonctionnement du système du point de vue des personnes lésées. De nombreux participants à la formation en ligne ont affirmé que les exemples individuels de stigmatisation les avaient aidés à ouvrir les yeux sur ces enjeux.

Ils ont également appris à saisir les occasions de lutter contre la stigmatisation, ce qui prouve qu’il est possible de faire bouger les choses en mobilisant les connaissances. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que cela les avait poussées à changer ou à prendre des mesures pour combattre la stigmatisation structurelle. Un nombre à peu près équivalent de diplômés sont allés jusqu’à élaborer des stratégies de déploiement de leurs nouvelles connaissances. Parallèlement, nombreux sont ceux qui craignent que la remise en question du statu quo ne soit pas une mince affaire.

« Oui, l’intégration de la matière apprise dans mon milieu de travail peut signifier que je serai confronté à des difficultés : résistance institutionnelle, manque de ressources, culture organisationnelle, contraintes juridiques et réglementaires, réticence des parties prenantes, déclare un autre répondant au questionnaire. Il me faudra de la persévérance, des actions de sensibilisation et des solutions créatives pour surmonter ces obstacles ».

Kristen Parks affirme que des bilans réguliers et des mises à jour des certifications aideraient aussi les gens qui désirent transformer la culture des soins dans n’importe quelle institution, citant la formation annuelle à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) comme une pratique de référence. À titre d’exemple, tout le personnel d’un hôpital, des cuisiniers aux administrateurs, doit être formé en RCR. Il est tout à fait possible qu’un membre du personnel se retrouve dans un ascenseur avec un patient, en situation d’urgence. Mme Parks estime que cette formation pourrait se révéler salutaire pour l’ensemble du secteur de la santé.

« Ce cours m’a rappelé qu’il faut toujours considérer la personne dans son ensemble, et pas seulement, par exemple, son usage de substances, explique Mme Parks. Il existe de nouvelles connaissances et, si vous avez terminé vos études depuis 15 ou 20 ans, il est possible que la situation présente ne corresponde plus du tout à ce que vous avez appris. »

Suivez le cours (gratuit; une à deux heures): https://chalearning.ca/programs-and-courses/structural-stigma-training-for-health-care-leaders/

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!

Share This Catalyst

Related Articles

Qu’est-ce qui dissuade les gens de chercher de l’aide?

Pour certains, c’est le manque de ressources – généralement de temps ou d’argent. D’autres ignorent peut-être même que de l’aide est disponible.

Parfois, les gens tardent à chercher de l’aide pour une raison totalement différente, parce qu’ils craignent la façon dont ils seront traités par le système de soins de santé. Parce qu’ils craignent d’être stigmatisés.

« La stigmatisation est un phénomène auquel nous sommes confrontés tous les jours, déclare Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste torontoise. Toronto, comme beaucoup d’autres régions, est aux prises avec les défis interdépendants que posent l’itinérance, l’omniprésence de la maladie mentale et les dépendances non traitées. »

En mai, dans le cadre de la série annuelle de conférences Charles Hastings de Toronto, Dre de Villa a organisé un événement intitulé Diverse Dialogues: Stigma & Breaking Barriers.

Dre de Villa parle d’une « triple crise » sans précédent qui exige une solution des trois ordres de gouvernement, citant la stigmatisation comme l’un des principaux obstacles à la résolution de cette crise.

« Les gens disent “Si seulement je pouvais me reprendre en main” ou “Si seulement j’avais fait de meilleurs choix de vie”, explique Dre de Villa, mais la dépendance est une maladie complexe, pas une faute morale. »

Types de stigmatisation

« La stigmatisation jette un voile de honte, de peur du jugement et d’isolement, poursuit-elle. La peur de la criminalisation rend beaucoup moins probable la recherche d’aide et, quand la personne trouve enfin le courage de le faire, les attitudes discriminatoires auxquelles elle peut être confrontée au sein de notre système de soins de santé ne l’aident pas à se rétablir. »

Et, comme le souligne Dre de Villa, ce n’est là qu’une des répercussions de la stigmatisation sur notre population.

Mais qu’est-ce que la stigmatisation au juste? La stigmatisation est aussi compliquée qu’omniprésente. Au sens littéral, la plupart d’entre nous savent que la stigmatisation fait partie de la même famille de mots que « tache », « cicatrice » et « sceau de la honte », et signifie généralement quelque chose comme « une croyance injuste au sujet d’une personne ou d’un groupe de personnes ».

Les recherches actuellement menées par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) définissent la stigmatisation comme la présence d’une caractéristique socialement indésirable démontrant l’« altérité ». Cette recherche se concentre sur quatre types de stigmatisation, explique Michel Rodrigue, président-directeur général de la CSMC, qui a participé à l’événement Diverse Dialogues du Bureau de santé publique de Toronto.

Il existe une stigmatisation individuelle, qui consiste principalement à intérioriser les messages négatifs. La deuxième est la stigmatisation interpersonnelle, qui peut survenir dans les relations avec les amis, la famille et les collègues.

La stigmatisation structurelle, quant à elle, englobe les règles organisationnelles, politiques, procédures, lois et normes culturelles qui perpétuent et renforcent la stigmatisation. Enfin, on parle de stigmatisation intersectionnelle lorsque la stigmatisation liée à la santé mentale ou à l’usage de substances chevauche d’autres formes d’inégalités.

Grâce au nombre croissant de recherches menant à l’établissement d’une taxonomie de la stigmatisation, il est plus facile de déterminer comment la stigmatisation – en particulier structurelle et intersectionnelle – a été utilisée pour marginaliser les populations.

Savoir expérientiel de la stigmatisation

« Il n’y a pas de stigmatisation sans marginalisation et sans discrimination », indique Dre Notisha Massaquoi, professeure adjointe au département de la santé et de la société de l’Université de Toronto à Scarborough, conférencière à l’événement et participante à la discussion de groupe. « La stigmatisation est un outil central et essentiel du racisme anti‑Noirs. »

Selon Dre Massaquoi, on ne peut dissocier la stigmatisation des autres outils d’oppression, notamment l’effacement et l’invisibilité, mais aussi la marginalisation et l’isolement. La stigmatisation sert à détourner notre attention des obstacles systémiques à la santé et entraîne d’importantes répercussions négatives sur la santé de la population.

« La stigmatisation nuit à tous les aspects de la cascade des soins de santé, enchaîne Dre Massaquoi. Elle nuit au diagnostic, au traitement, à l’accès équitable aux soins et aux résultats positifs. »

Avant de travailler à l’Université, Dre Massaquoi œuvrait dans le domaine de la santé publique, d’abord en tant que fournisseuse de services pour les personnes d’origine africaine continentale de Toronto ayant reçu un diagnostic de VIH. C’était à la fin des années 1980, avant l’apparition des traitements médicaux. Elle raconte que chaque jour, elle espérait que personne ne franchirait sa porte, car tous les patients qu’elle rencontrait décédaient dans l’année qui suivait.

« Quand nous avons enfin reçu le médicament, quand l’AZT (un type de médicament antirétroviral utilisé pour lutter contre le VIH) est arrivée pour la première fois au Canada, ce que je voyais, c’étaient les effets de la stigmatisation, se souvient-elle. Les Africains étaient accusés d’avoir apporté le VIH au Canada et stigmatisés pour leurs pratiques sexuelles considérées comme inhabituelles. Toutes sortes d’étiquettes stigmatisantes ont été attribuées à cette communauté. »

Plusieurs ont ainsi perdu leur emploi. « Et si l’on découvrait qu’ils étaient séropositifs, ajoute Dre Massaquoi, les fournisseurs de soins de santé les rayaient de leur liste. » La communauté noire de Toronto a été la dernière à avoir accès aux médicaments.

Parfois, la discrimination naît d’obstacles structurels difficiles à percevoir, comme l’absence de cliniques du VIH/sida dans les quartiers de la ville où vivent d’importantes communautés noires, même si l’incidence de l’infection par VIH est plus élevée au sein de ces populations. Cette disparité est enfin prise en compte aujourd’hui, mais elle a persisté pendant des années.

Mais il arrive aussi que la discrimination et la stigmatisation dans le système médical soient flagrantes et indéniables.

« Mon premier jour de résidence en tant que médecin à l’Hôpital général Victoria, une infirmière m’a empêché de pratiquer un accouchement en saisissant ma tresse et en me criant dessus », se souvient le Dr James Makokis, médecin de famille bispirituel de la nation Crie de Saddle Lake (Alberta), vainqueur de la septième saison de The Amazing Race Canada et conférencier lors de l’événement.

« Quand on pense à ce qui arrive aux patients autochtones qui ont beaucoup moins de pouvoir que moi en tant que médecin, relève Dr Makokis, il est logique qu’il y ait des personnes comme Joyce Echaquan, qui a littéralement filmé sa mort sur les médias sociaux alors qu’elle subissait précisément les stéréotypes souvent véhiculés sur les Autochtones. Comme celui qu’elle n’était bonne qu’à une chose, le sexe. »

Joyce Echaquan, une Atikamekw de 37 ans, est décédée d’un œdème pulmonaire à l’hôpital de Joliette, au Québec, en septembre 2020, après avoir été mise sous contention et s’être vu administrer de la morphine. Sa famille affirme qu’elle était allergique à la morphine et qu’elle avait exprimé des inquiétudes quant à une éventuelle réaction indésirable.

Alors qu’elle agonisait, elle a enregistré et diffusé en direct une vidéo de sept minutes montrant des infirmières qui l’insultaient, la traitaient de « complètement idiote » et mettaient son problème de santé sur le compte de ses « mauvais choix ».

Selon Dr Makokis, des actes comme celui-ci, qui montrent de manière flagrante le racisme structurel, sont rendus possibles par la déshumanisation. La déshumanisation, quant à elle, est portée par la stigmatisation. Tout cela s’inscrit dans la même logique de suprématie blanche qui a justifié et permis la colonisation et le génocide.

« Une partie de la déshumanisation consiste à insinuer qu’un groupe de personnes a moins d’intelligence ou de moralité, explique-t-il. On peut penser aux Autochtones qui, dans les pensionnats, n’ont souvent été scolarisés que jusqu’à la sixième année parce qu’on croyait qu’ils avaient les capacités mentales nécessaires pour atteindre seulement ce niveau. »

Il existe d’autres composantes de la déshumanisation : suggérer qu’une population est une « infestation » et qualifier ces gens de « sauvages » ou de « cafards ». Tout cela contribue à justifier la violence, l’injustice et l’iniquité systémique.

« Vous n’êtes pas comme moi, poursuit Dr Makokis. Je suis meilleur que vous. Vous êtes moins humain que moi. Et quand cela se produit, c’est une composante essentielle de la déshumanisation qui nous permet de faire n’importe quoi à un groupe de personnes, et qu’elles deviennent simplement un ensemble de stéréotypes. »

Que pouvons-nous faire?

Dr Makokis affirme que les Canadiens aiment croire (à tort) que nous vivons dans une nation post-raciale de gentils gardiens de la paix et que la discrimination est chose du passé. Dr Makokis, M. Rodrigue, Dre de Villa et Dre Massaquoi considèrent tous l’éducation comme la première étape du démantèlement du racisme systémique.

Dans les écoles publiques, on n’apprend rien ou presque sur le génocide, les pensionnats ou les contributions apportées à la société par les Canadiens noirs – et l’invisibilité et l’effacement sont les premiers pas vers la stigmatisation. En commençant par là, nous pouvons aider à mettre fin à la déshumanisation et à la stigmatisation avant qu’elles ne se manifestent. Après cela, Dre Massaquoi déclare que les données fondées sur la race sont essentielles pour pouvoir réclamer des services exempts de stigmatisation qui sont réellement accessibles aux communautés qui en ont le plus besoin.

Considérer la stigmatisation selon une perspective de santé publique est un excellent moyen de comprendre que la santé publique est un pilier essentiel du tissu social. Comme l’a montré la pandémie, nous sommes tous liés d’une manière que nous ne saisissons pas toujours jusqu’à ce que nous soyons en situation de crise.

« Nous avons toujours œuvré pour la justice, conclut Dr Makokis. Il est important de se rappeler les paroles du Dr Martin Luther King à ce sujet : “Une injustice, où qu’elle soit, est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liés par un destin commun. Tout ce qui affecte directement quelqu’un nous affecte tous indirectement.” »

Ressource : Stigmatisation structurelle : Un guide de mise en œuvre pour susciter un véritable changement pour et avec les personnes vivant avec la maladie mentale et/ou des problèmes d’usage de substances.

Photos : avec l’aimable autorisation du Bureau de santé publique de Toronto.

Restez à l’affût!

Abonnez-vous au magazine Le Vecteur dès aujourd'hui!

Share This Catalyst

Articles Connexes

La Journée mondiale de la prévention du suicide a lieu tous les ans le 10 septembre. Cette année, la Journée se déroulera sous le thème « Changer le discours sur le suicide ». Ce thème vise à transformer notre perception d’un problème complexe. Nous devons délaisser la culture du silence et de la stigmatisation au profit d’une culture d’ouverture, de compréhension et de soutien.